新たな創造的な付加価値を高める考え方

農林水産省の委託事業であり、中央開発株式会社が事務局を行っている「令和3年度中南米日系農業者等との連携交流・ビジネス創出委託事業『中南米への食産業展開・輸出促進セミナー』が、去る3月4日(金)午後8時から2時間以上に渡ってオンライン会議システムZOOMを利用して開催された。

発表者は、中南米各地の日本から進出した民間企業や現地在住の日本食普及の親善大使並びにメキシコ、ブラジル、アルゼンチンの大使館の農林水産省代表ら。現地の日本食の普及状況、日本産農林水産品・食品輸出に対する支援等について説明し、今後の活動ビジョンについての発表が行われた。日本をはじめ中南米の各地から約200人が参加した。

日本は従来から輸入に頼った食生活をしているイメージがあったがそれは徐々に減少し、20年ほど前からカロリーベースによる食料自給率は50%以下となり、2019年の調べでは37%と、近年輸入依存率を下げている傾向がある。(注1)

しかしながら、カロリーの高い食肉、例えば日本の牛肉を代表するブランド和牛も、日本で飼育こそしているが、飼料はブラジルをはじめとする中南米からの輸入に頼っている。日本では大豆に関しては2割、トウモロコシは3割を輸入しており、もちろん日本食の加工食品の原料ともなる。さらに、鶏肉、豚肉は中南米からの輸入が多く、近年では牛肉にも及んでいる。

従来のバリューチェーン(生産過程における付加価値の発生箇所)における中心は販売と輸送であったが、近年は、とくに食料関連製品に関しては、栽培、収穫という生産プロセスが重視されるようになっている。生産地の土壌や生産方法にオーガニックなどの国際的な認証などがあること、輸送や販売においても消費者需要に密接した新たな創造的な付加価値(バリュー)を高める考え方が進められている。

日本国内の食料消費は将来的に横ばいの予想

農林水産省は「グローバル・フードバリューチェーン」(GFVC)という名称で官民協議会を設けた。

中南米は全世界の日系人の約6割、210万人が住んでいる、日本産食材の一大消費地であり、現地法人を作り、現地調達原料によって輸送コストを削減しようとする、日本からの進出企業の生産販売拠点として注目を浴びている。

ブラジルをはじめパラグアイ、ボリビアには日系の農業従事者が多いため、中南米日系農業者らとの連携交流・ビジネス創出委託事業として、日本の農産業(生産だけを行う農業ではなく、農産物が生活者の口に入るまでをコーディネートするのが農産業)専門家のセミナーがあり、コロナ禍以前は研修旅行も行われていた。(注2)

残念ながら、実地での交流は中断を余儀なくされているが、これを機会として捉え、オンラインでの交流が実現した。12時間近い時差を利用し、例えば朝日が差す中、熊本の農園から直接農業エンジニアの浦田昌寛さんが登場し、デコポン栽培の温室の様子を実際に糖度を計ってみせながら、果樹栽培技術を教えアドバイスを行った。中南米日系農業従事者は仕事を終えた夜、自宅にいながらにして、研修を受けることが可能になった。

また興味深いことに、中南米日系人間同志が顔見知りになり、意見交換がオンラインで活発に行われ、セミナーで発表されたブラジル国内でカーボンオフセットの実践や道の駅などを、別の地域のブラジルの日系農家の人達が視察に行ったり、実際の営農の姿をお互いに見せることにより、刺激しあうことができた。

日本の鶏糞利用というリサイクル指向事例が紹介された際には、直接養鶏と関係のない営農家が関心を示し、新たな農産業創出の芽生えを感じさせるなど、有機的な連携に貢献している。

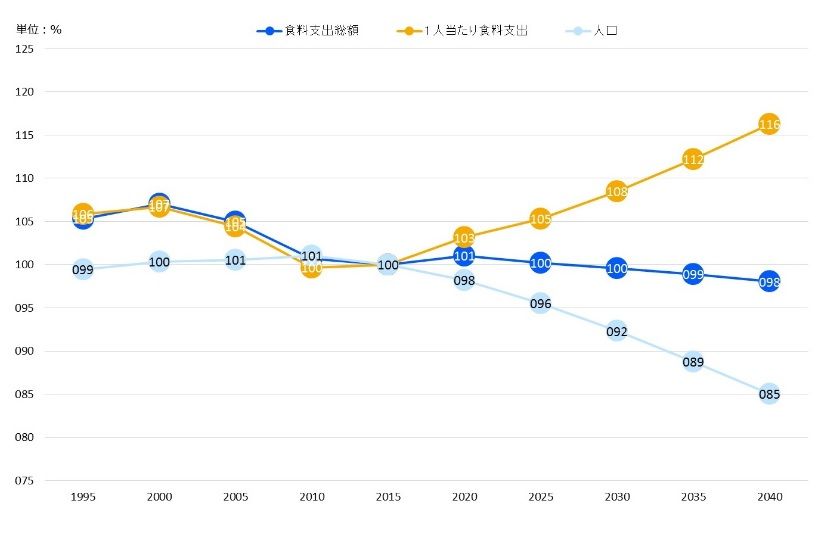

農林水産省は、日本の食料消費に関する将来の推計を元に活動を行っている。日本の人口は、高齢化の進展、ライフスタイルの変化等も踏まえると、一人当たりの食料支出は加工食品の支出割合の増加により、今度拡大する見込みだが、人口減少が進むことにより、この伸びは相殺され、結果として当面は横ばいになるが、長期的に見ると縮小すると見込まれている。日本の食料消費の将来推計は2019年版のグラフは以下のようであった。(注3)

伸びる一途の世界の日本食ブーム

一方で世界中の日本食ブームは伸びの一途である。現在アジアにある日本食店は10万900店舗、アメリカは3万1200店舗、中南米は6100店舗、その他、合計訳15万9千店舗だ。2004年の2万4千店舗から約7倍に膨れ上がっている(農林水産省調べによる海外展開調査から)。農林水産物・食品の輸出額推移は年間11・7%の伸びがあり、今後輸出の可能性は高い。

具体的にはメキシコは日本食店が925店(2019年1606店から減少しているが)あり、農林水産省が推進している日本産食材サポーター店認定を受けた店舗は2022年2月28日現在(注4)162店舗に上っている。

ブラジルの日本食品店も多く、サンパウロだけで1千店舗あり、同認定店は203店舗である。アルゼンチンは全体で約330店(そのうち首都ブエノスアイレスには124店)であり認定店は16店舗+1店舗食材店がある(注5)。

今回の中南米への食産業展開・輸出促進セミナーでは、ブエノスアイレスで30年以上歴史のある日本食レストラン「いちそう」のオーナーであり板前のアレハンドラ加納さんが、アルゼンチンの日本食普及ネットワークGASTRO JAPO(ガストロハポ)という試みを発表した。加納さんは農林水産省による日本食普及親善大使表彰制度(注6)で2022年に大使に任命されている。

加納さんは三代に渡って女性が飲食業を切り盛りしている一家にルーツを持つ。「いちそう」はアルゼンチン随一の和食レストランである。しかしながら、それに留まらず2018年ガストロハポを形成した。2019年活発な行事などを開始した矢先にコロナ禍で中断するも、加納さんがリーダーシップを取りメンバーにお弁当のコンセプトを教え、デリバリーなどに転換させた。

またオンラインセミナーなどで従来の日本食のブームを保ち、健康にいい食事は日本食というイメージを確立させた。首都圏に留まらず、2022年ロサリオで行ったガストロハポフェアという地方における日本食普及活動を今後は各地で展開する予定である。このネットワークの特徴は、飲食店同士を競合させず、協働させるところにある。

将来的に食材の共同調達または食器など、例えば、割りばしや使い捨てトレーなどの原材料も環境に準拠する必要があり関連材料開発にも期待が寄せられている。

印象に残った日本とブラジルのしょうゆの違い

今回、食品ロジスティック専門アドバイザーとして出席した筆者の印象に強く残ったのは、日本のしょうゆとブラジルのしょうゆの違いであった。キッコーマン社のブラジル進出における、その差異と市場シェアに関する議題中で話題になった(注7)。

しょうゆは大豆で製造するが、実はブラジルではとうもろこしを利用している。そのため製造法にも違いがあり、味も甘味があり、色は真っ黒だ。醤油は確かに黒いが、真っ黒いというよりも赤茶色である。これ以外にもカラメルを利用した黒い醤油もある。小皿になみなみとプールのように注がれた黒い醤油の中に御寿司を泳がせてから食する南米人の食事風景はこうして生まれる。

味のマーケティング時に特に注意するのは「味の懐かしさ」である。消費者は品質やおいしさよりも懐かしさを優先することがある。おもしろいことに、日系企業生産のブラジル製しょうゆSAKURAは最近日本へも輸出されているという。在日ラテンアメリカ人コミュニティ向けである。

このように子どものときから馴染みのある味に対抗するのは難しい。今後日本からの進出企業にはその辺をクリアすることが課題としてあげられる。

「Made by Japan」「Made in LatinAmerica」こそが最高と信じる筆者は、日本からの企業進出がさらに進展することを期待している。お互いを刺激しあい、競合よりも協働して、日本食市場の裾野をさらに広いものにし、中南米の人々の豊かな食生活と健康に貢献されることを願っている。(相川知子)

【注釈】

注1)食料自給率について(2019年度)

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/012.html

注2)中南米日系農業者等との連携交流・ビジネス創出委託事業(NikkeiAgri)

http://www.nikkeiagri.jp/index.html

注3)我が国の食料消費の将来推計(2019年版)

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/190830.html

注4)海外における日本産食材サポーター店2022年2月28日

https://www.jetro.go.jp/ext_images/agriportal/supporter/data_220303.pdf

注5)日本産食材サポーター店について

在住者レポート=アルゼンチンは今=相川知子=4=世代を超えてニッケイをつなぐもの=ご飯から流行のSUSHIへ=(前編) https://www.brasilnippou.com/2022/220219-41colonia.html

注6)農林水産省 日本食普及親善大使2022年任命者一覧https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kikaku/attach/pdf/220119-3.pdf

注7)キッコーマン=ついに本醸造醤油を現地生産開始=「日本品質の醤油を提供したい」 https://www.nikkeyshimbun.jp/2021/211113-22colonia.html