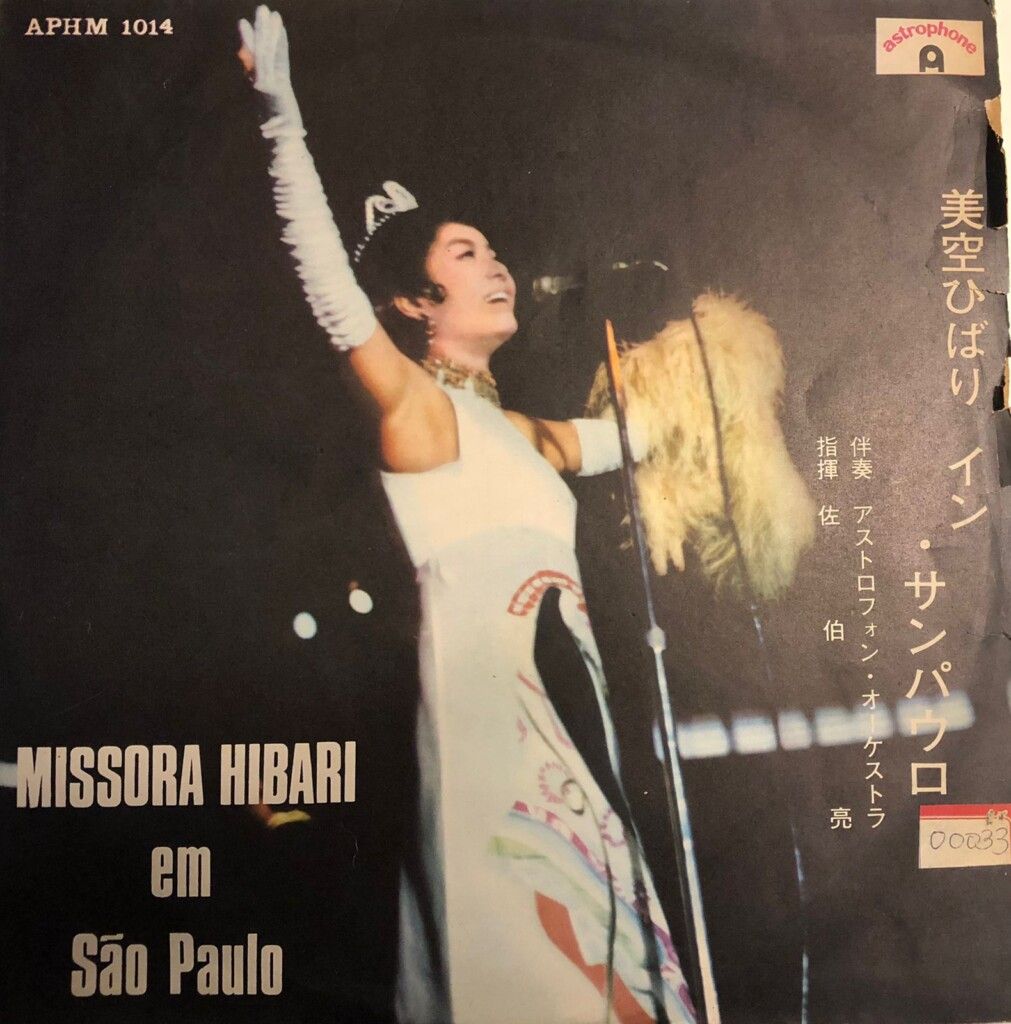

今まで日本芸能人の海外公演で5万人の日系人観客を動員したのは美空ひばりだけであろう。サンパウロは日系人口世界一であるブラジルの中心都市だからという理由の他にひばりの実力と人気の高さによるものだ。

会場は有名なイビラプエラ公園の州議事堂に面した州立体育館で、1970年8月8、9、10日の3日間昼夜公演が満席になったのは圧巻だった。何しろアルゼンチン、パラグアイ、ペルー、ボリビアやアマゾン地方からも日系人が団体で観に来たのである。

招聘したのは奥原プロダクション社で、本邦芸能人の訪伯ブーム1960年代に殆ど全部を興行した呼び屋だった。経営者の奥原康栄、清政マリオ兄弟は沖縄県出身、農産物で成功して念願の日本語放送局を設立してから広告業、レコード制作にも手を広げたのでイベントの共催アストロフォーン・レコードとラジオ・アポロも奥原グループだった。

その上、州の観光局後援で市の公式招待客となったアーティストなんて今まで例を見ない。美空ひばりの偉大さを示すものである。しかし、このような大イベントが日本においてはあまり報道されず、後に多くの人から「ひばりはブラジルへ行ったのですか?」などと聞かれて私は意外に思ったことがある。

その頃、日本語放送の音楽を担当していた私は奥原社長に呼び出された。ラジオ番組のディレクターはマリオ副社長だったから社長からちょっと来てくれなんて何事だろうと思ったら「今度ひばりを招へいすることになったから君がオーケストラをまとめてくれ。ブラジルの恥にならないようにギャラなんて心配しなくてよいから超一流メンバーを集めてくれよ。君の責任は重大だぞ」と念を押されてしまった。

普段から会計に厳しい苦労人の社長が「金額を気にするな」なんて言うのは、かえってプレッシャーがかかり私はこれは大変だと身が引き締まる思いだった。

さて、この秘話を語るには、ひばり公演前の1968年に奥原プロが招へいした演歌の流し的歌手第一人者、田端義夫(バタやん)の話から始めなくてはならない。当時の日系社会では演歌のファンが多かったのでバタやんの人気は高かった。

だから到着日に空港へファンが大勢迎えに押しかけた。ところが同じ便にブラジル初訪問のジャズ・スター渡辺貞夫(ナベサダさん)が乗っていたが、出迎えは招へい者の小野敏郎氏たった一人だった。

ロビーでもみくちゃになっているギターを担いだバタやんを見たナベさんが「あの人は誰ですか?」と訊いたのである。小野さんはびっくりして「あれ、知らないの? 有名な田端義夫じゃないですか」と言ったのはウソのような実話である。

彼の公演が成功裡に終わった晩に日本人街の飲み屋で奥原社長、バタやん、私他数名で打ち上げの杯を交わした。その席上ご機嫌に酩酊した社長が「あのね、まだ公表しないけど今度いよいよ美空ひばりショーをやることにしたんだ。私の一生の夢だったんだよ」ともらしたのである。

するとバタやんは急に真剣な顔になって「奥原さん、あんたがひばりに惚れ込んで興行を打つなら絶対やめなさい。ひばりは芸の鬼だから惚れ込んだ興行師を食ってしまい、後で不幸が起こると昔から伝えられているんですよ。だから、あくまでもソロバンづくのビジネスとしてやりなさい」とかなり強い口調で忠告したが社長は笑い飛ばしてしまった。

ひばり公演は予想以上空前の入りとなり、初日の休憩時間に私は彼女の控室でブラジル人オーケストラについて感想を聞いてみると、懐かしいハマッ子調の答えが返ってきた。「あのね、こんなこと言っちゃ悪いけどアメリカよりうまいわよ」

この「悪いけど」とは「ハワイ公演でお世話になった人たちに申し訳ないが」という意味なのである。私はこの一言で疲れが吹っ飛んだようにホッとした。メンバーは私が厳選して集めたからである。しかし一般日本人のブラジルに対する先入観は相変わらずアマゾン、インディオ、コーヒーの後進国だったから芸能界の人たちが現地のミュージシャンのレベルに不安感を持つのは当然だった。

2日目の朝、突然の電話に起こされた私は眠気がすっ飛んでしまった。「社長が交通事故で急死した」という知らせだった。中心街と空港を結ぶハイウエイで明け方の牛乳配達トラック後部に追突したのである。

警察の調べによるとブレーキをかけたタイヤの跡が無いから居眠り運転であろうとの判断であった。突発の不幸にも拘らず弟のマリオ副社長の采配のもとに興行はすべて大成功を収めて終了した。

オーケストラ・メンバーも異口同音に「言葉は分からないが素晴らしい歌手だ」と言った。フランク・シナトラやトニー・ベネットが称賛したサンパウロの一流演奏家たち全員がほめたたえたのである。その昔、横浜の八幡橋で「ませたチンピラ歌手」などと呼ばれた魚屋の娘が思い出されて、生粋のハマッ子の私には特に感慨深かった。

ひばり公演翌年に私が仕事で帰国した際、渋谷でバタやんとばったり出会ったのである。大都会のど真ん中で私の背後から「おーい、バンマス!」なんて声がかかったのだからビックリ仰天だった。丁度喫茶店の前だったので、入ってテーブルに座った時の何とも言えない感じは口では表せない。

バタやんは「サンパウロの飲み屋が懐かしいね」と言ったきり、ふと口をつぐんで黙ってしまったのである。

じっとコーヒーを見つめている目の表情で私には彼の気持ちがよく分かった。それは「僕が忠告しただろ」と言いたかったのに違いない。私も「言ったとおりになってしまいましたね」なんて到底言えず、沈黙は一分ぐらい続いただろうか、その間私たち二人は奥原社長の冥福を祈っていたのである。