バルガスの『世界終末戦争』の舞台へ

人生で初めて救急車に乗ったのは、セルトンのカヌードスだった。

「セルトン」とは、北東伯内陸部に広がる半砂漠地帯のこと。なぜそんなところで救急車に乗ったかと言えば、その町には当時タクシーがなかったからだ。

そこは、ノーベル文学賞を受賞したマリオ・バルガス=リョサの代表的小説の一つ『世界終末戦争』(旦敬介訳、新潮社、1988年)の舞台になった町で、それを読んで感動した勢いで、1995年に気軽な観光気分で妻と押しかけた。

この小説は実話が元になっている。日本移民がやってくる10年以上前の1890年代、バイーア州奥地のカヌードスにいた宗教的指導者(助言者)アントニオを慕って、約2万5千人の奥地の民衆が自然発生的に集まって町を作り、次第に独立国のような状態になった。

当時ブラジルは1889年に軍部を背景とするクーデターによって、共和制が打ち立てられ、王室はポルトガルに追放されたばかり。不安定な政治体制の中、助言者アントニオは王政復古を説いて連邦政府を認めず、カトリックに深く帰依したカルト的集団を作り上げた。重税や人種的偏見、貧困に苦しむ人々がギリギリの生活を死守するために起こしたレジスタンスでもあった。

リオの中央政府は軍人が幅を利かせ、「入欧脱南米」機運が強く、科学的かつ欧州的な見識を振りかざした知識人らは、この反乱を「土着の狂信者が起こした」と決めつめ、町ごと全滅させる指令を出した。

ところが、政府が送り込んだ鎮圧部隊は、逆に敗退させられた。セルトン内部で暗躍していたカンガセイロ(盗賊団)が命を懸けて民衆の側についたため、土地勘のある彼らのゲリラ戦に完全に翻弄された。

政府はこれを恥に感じ、威信をかけて次々に征伐隊を送り、ついに第4次隊として最新兵器で武装した正規軍兵士4千人を送り込み、大砲まで持っていって民衆を大虐殺した。

生き残ったのは数百人のみと推測される。政府側からすれば反体制活動だったから、正史の中では長いこと「カヌードスの乱」と呼ばれてきた。

助言者アントニオの死体は掘り出され、わざわざナイフで頭を切り落とされた。村の家には全て火が放たれ、村は完全に破壊されたと言われる。軍の威信を汚した存在として、白旗を上げて降参した人でも男は全員斬首されたという。今で言えば立派な戦争犯罪だ。

あまりにも血なまぐさい歴史だが、わずか125年前のことだ。

「今でも殺された人の骨がザクザク出てくる」

1995年、コラム子は来伯3年目で日本気分が抜けず、「小説の舞台になるような場所だから当然観光地になっているだろう」と思って訪ねたら、ただの僻村だった。あるのは唯一、助言者アントニオの像と小さな史料館のみ。現在はもっと観光地として整備されているらしい。

当時サルバドールからカヌードスに向かうには、20分おきに停車し、立ち乗りもいる市内バス然としたものしかなく、途中で山羊を連れた人やら鶏を持った人が乗ってきたのには驚いた。道ばたには延々とウチワサボテンの畑が続き、作物ができない半砂漠だと分かった。

運転手から「ここがカヌードスだ」と言われてバスを下ろされたら、土作りのレンガで作った貧しい民家ばかり。二階建ての建物すらほぼない田舎町だった。

通行人を捕まえて、「助言者アントニオのカヌードスを見に行きたい。誰かガイドはいないか」と尋ねたら、「赤シャツを探せ。奴ならその先のバールにいるはずだ」と教えてくれた。そこに行ったら、PT(労働者党)のシャツを着たひげ面の若者がおり、「俺が案内する」と引き受けてくれた。

「史料があるからそこで説明しよう」と言われ、彼の家の裏庭の納屋に連れていかれた。

どうやら曾祖母が反乱の生き残りらしい。家族写真を見せられながら、「ノルデスチ住民はリオの中央政府から見下されていた。そんな奴らが反乱を起こして、政府軍が負けるなんて絶対に許せなかった。だから町ごと全滅させられた。助言者アントニオは我々の救世主であり、彼は死ぬことによってノルデスチ住民の心の中に永遠に生きることになった」というような内容を延々と説明してくれたと記憶にある。

翌朝、町の広場で待ち合わせをした。行ってみると、赤シャツは「これから市長の家に行って、救急車を借りる。おれは車を持っていないし、この町にはタクシーもない。救急車を借りてカヌードスを見に行こう」と言われ驚いた。

そもそも、その町がカヌードスだと思っていたが、そこから違っていた。「本当のカヌードスは下流にダムを作られて町ごと沈められた。ここは、その時に疎開した人たちが作った町だ。中央政府からすれば3回も派遣隊が打ち負かされ、4回には住民の大虐殺をした。軍にとっては歴史の汚点だから、軍事政権は物理的に地図から消滅させてしまえと思ったんじゃないかと思う」と聞かされ、そんなことがあり得るのかと心底驚いた。

調べて見ると、大殺戮の10数年後の1910年頃、カヌードスの生き残りが近隣に「第2のカヌードス」集落を作った。そこに1950年代からココロボ(Cocorobó)ダム建設が決まり、軍事政権に完成した。そのため、さらに移動して現在の「第3のカヌードス」が作られた。元の場所からは20キロほど離れている。

赤シャツが運転する救急車がダム湖畔に着き、彼が案内するままに歩いた。「湖の中に壊れた建物の上部が見えるだろう。アレがカヌードスの教会だ」と指を指した。

ほぼ崩れたレンガの壁が水面から顔を出していた。これが政府軍に襲われた時に最後までミサを行っていた場所かと、思わず手を合わせて拝んだ。

数分歩いただろうか。赤シャツは「ここを掘ると、今でもその時に殺された人たちの骨がザクザクと出てくるんだ」と言って、手で土を掘り始めた。すると本当に人骨らしきサイズのものがゴロゴロ出てきた。

とんでもない人数が殺されたまま、満足な供養もされずに遺骨が散乱している。日本なら神社を作って犠牲者を祀ったりするのではないだろうか。

これが「ブラジルの歴史」の一部かと、あまりの荒々しさに背筋が震えたのを覚えている。

最後に赤シャツにお礼をしようとしたら「お金は受け取らない」と言われ、ビックリした。でもボソッと「いつかサンパウロに仕事に行くかも」とは言っていた。今頃、政治家にでもなっているかもしれない。

28人の専門家が各分野をコンパクトに執筆

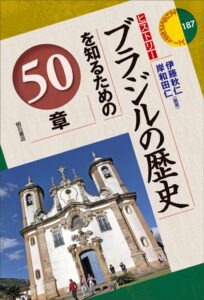

なぜそんな思い出話を書き始めたかと言えば、ブラジルの歴史的形成の実相を知る入門書『ブラジルの歴史を知るための50章』(伊藤秋仁/岸和田仁編著、明石出版)を読んだからだ。

この4月に日本で刊行されたばかりで、ブラジル関連の著書のある研究者や大学教授、ジャーナリスト、ライターなど28人が執筆、前記2人が編集した。執筆者の一人が『世界終末戦争』の翻訳者の旦敬介さんだったこともあり、カヌードスを訪れた時のことをまざまざと思い出した。

この本では、なんと先史時代から現代までの歴史事項とトピックスをほぼ時系列に並べ、カバーしきれなかった内容をコラムで補っている。約400ページもあり、目次と執筆者名を見ただけで内容の濃さが伺える一冊だ。

通常の歴史記述を押さえつつ、「ブラジル先史時代を巡る考古学論争」から「ポンパルとリスボン大地震」「パラグアイ戦争」「キロンボ」「解放奴隷の西アフリカ帰還」「国民食フェイジョアーダのルーツを巡って」「カヌードス戦争」「カンガセイロ」「シネマ・ノーヴォ」「カーニバルに象徴されるブラジル性」「日系移民―激動の20世紀と共同体の発展」「渋沢敬三『南米通信』(1958年)を再読する」までの多彩なテーマを展開するのは尋常ではない。

いわゆる「ブラジル史の正道」があるとすれば、そこから敢えて横道にそれて現地人しか知らないご当地名物を読者に味合わせつつも、ページが進めば、いつの間にか正道に戻っているような、歴史案内人の名人芸が発揮されている。

また、ほぼ見開きに1枚あるぐらいの割合で多数の写真や図画が差し込まれており、読みやすい配慮がされている。

宗主国ポルトガルとの関係だけではなく、フランス、オランダからの侵略などの欧州との繋がり。「アマゾン」一つとっても先住民からアグロフォレストリーまでが多角的に扱われている。

目次をみて、それぞれが本に匹敵するような内容を、どうやったら一冊に詰め込めるのかと頭をひねった。だが、これだけ多分野の専門家が加わり、それぞれが専門分野を入門者向けにかみ砕いて執筆しているから、これだけコンパクトかつ、分かりやすく濃い内容がまとめられているのだと納得した。

初心者から玄人までを唸らせる編集手腕

読み進めながら、何十年ブラジルに住んでいるより、日本の研究者の方が詳しいことはいくらでもあると痛感した。例えば「カヌードス戦争」(195頁)の締めの文章を例に挙げる。

著者の岸和田さんは、最近の研究では《ブラジル史上最大の農民革命と捉える研究者、あるいはカヌードスを「国の中の異国」と捉え、〝都市部=近代化志向〟と〝奥地=反近代化志向〟との間の対立・両義性をみる研究者、あるいは、欧州における「民衆十字軍」や「ドイツ農民戦争」、中国における「太平天国の乱」「義和団の乱」などの千年王国運動との共通性・類似性を指摘する研究者もいる。

様々な「カヌードス運動」解釈が行われているが、この「戦争」は住民側からではなく政府側が意図的に誘発した、という歴史的ファクトをふまえ、今日の歴史書では「カヌードスの乱」ではなく、「カヌードス戦争」と記述されるのが一般的となっている》というレベルの記述をしている。

この短い文章を書くために、何冊のポルトガル語の原書や論文を読んだのかと気が遠くなる。そして赤シャツが言っていたようなノルデスチ民衆側からの声が、現在では定説として論じられていることに安堵を覚えた。

もちろんブラジル社会の歴史だけでなく、「日系移民」(368頁)に関しても記述がある。佐々木剛二さんは《ブラジルの日本移民たちは、20世紀の巨大な変化のただ中で、アジアと南米を結ぶ人的交流の担い手として、その後、賞賛とともに語られる歴史を築いてきた。さまざまな困難を克服しながら、両国の発展に貢献し、文明史的な挑戦に応えてきた人々の経験から学ぶべきことは極めて多い》と書き記す。

国土の広さや人口の多さ、農業や鉱物資源の豊富さにより、前世紀から「未来の大国」と期待されつつも、芽が出ないブラジルのジレンマを、この本はしっかりと描く。国家形成における移民が果たした重要な役割と、人種混淆の歴史と文化的豊かさ、現在の不平等社会などの実像を様々な角度からえぐる内容になっている。

岸和田さんは前書きで「ブラジル史の有する奥深い多様性を少しでも読み取っていただければ幸いである」と記しているが、教科書的な内容を押えつつも、多彩な歴史的トピックスにも踏み込んでいる当たりは、実はかなりの玄人向けだ。

「日本資本主義の父」にしてレジストロ植民などに力を尽くした渋沢栄一の孫・渋沢敬三の来伯時の逸話を扱うなど、さりげなく日本との関係もおさえているあたり、職人芸を感じさせる編集だと感心した。(深)