ブラジル音楽との運命の出会い

何かとの出会いが、その人の生き方を変えるようなキッカケとなることがある。

ギタリスト伊勢昌之が17歳の時、米軍のラジオ放送FENから流れたジョアン・ジルベルトの歌とギターを聴いたのがブラジル音楽に興味を引かれる口火となった。

伊勢氏は1942年東京都生まれ、父は画家伊勢正義、母はクラシックのピアニストだったから申し分のない芸術的雰囲気で育ったわけである。麻布獣医大を飛び出して国立音楽大学へ入ったのも彼の音楽に対する情熱からだった。ギタリストとして仕事を始めてから海外旅行をしても彼の心のすみにいつでもあるのはブラジルのサウンドであった。

1974年6月、第3回東京音楽祭世界大会にブラジルから作曲家ギタリストのオルミール・ストッカー(ドイツ系なので通称アレマンとして知られている)が参加出演した。アレマンはリオ・グランデ・ド・スール州ポア市で結成されたブレーノ・サウエルというアコーデオン奏者のクインテットのギタリストだった。

サンパウロの有名なビッグバンドのイタリア人指揮者マエストロ・エンリコ・シモネッチやリオの作曲家アロルド・バルボーザがパラナ州クリチバ市のラ・ヴィ・アン・ローズというクラブのバンドがスマートであか抜けた演奏をしていると絶賛したのがこのクインテットなのである。

これは1950年代末頃の話だから非常に重要な証言なのだ。と言う意味はルビ―ニョ、アイルト・モレイラ、ミルトン・バナナ、ウイルソン・ダス・ネーヴェスなどのベテラン・ドラマーたちが主張していた「ボサノーヴァ・ムーブメントは斬新なドラミングから始まった」という意見の裏付けになるからである。

ボサノーヴァはどこから生まれたか

私自身がブレーノ・サウエル・クインテットを目の前にした時の印象は今でもはっきり憶えている。バンドマスターのアコーデオンをはじめ当時のブラジルでは少なかったバイブのガロートの他、ドラマーのピラタは右手スティック、左手ブラシを使ってバスドラム無しの目新しいドラミングで、ベースのガブリエルもそれまでの基音だけのビートではなく、トトン、トトンというダブルベーシングだったし、アレマンのモダンな和音のエレギは従来のサンバ・ギターのきざみ方とは違っていた。

私の感想は米国のアート・ヴァン・ダム・クインテット風なサンバだな、と思ったのである。

ボサノーヴァの大御所トム・ジョビンや米国で成功したブラジル人ギタリスト、ラウリンド・アルメイダが常に口にしていた「ボサノーヴァは雰囲気から生まれたもので、個人があみ出したのではない」と言う言葉を思い出すと、世界中でジョアンが創始者だと定説になっているのに創成期の主な音楽家たちで「ジョアンがあみ出した」と明言する人が少ないのは、ブレーノ・サウエル・クインテットの演奏を知っている者にとっては納得が行くのである。

現在アレマンはクインテット唯一人の生き残りとなったが、90歳近くなってもサンパウロ州立音大で常任講座を受け持って健在である。

東京音楽祭でアレマンのギター奏法に伊勢氏はすっかり魅了されてしまい、音楽評論家の大島守氏に頼み込んで宿舎のプリンスホテルへ連れて行ってもらった。アレマンは気軽に色々なリズムや和音のポジションなどを丁寧に説明してくれたのである。

この時に「サンバをやるならブラジルの空気を吸わなくてはだめだ」と言ったアレマン先生の一言で伊勢氏はブラジル行きを決心したのである。

ギター一本抱えてブラリとブラジルへ

1978年にギター一本を抱いて在サンパウロ日本総領事館へ現れた伊勢氏に私は驚いた。頼る先もなく大島氏からの手紙を持ってぶらりとやって来たのである。

手紙といっても一枚の紙切れに「本人は喘息持ちだからブラジルの良い薬を紹介してやってくれ」とだけ書いてあった。たった2行だったが大島師匠独特の温かい思いやりを感じさせる走り書きだった。

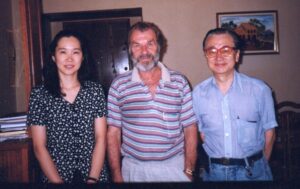

その後、伊勢氏は誰にも頼らず見たり聞いたり飛び入りで演奏したり結構一人で方々歩き回っていた。半年以上たってから総領事館へ顔を出した伊勢氏は「帰国します。お世話になりました」と挨拶に来たので公館のすぐ下の階にあった協栄レストランで送別の昼食をした。

彼が神妙な顔で「ブラジルの空気を吸って結論がでました。とにかく本場だけあってすごいプレイヤーがいますね。彼らと同じことやっても僕は行き詰まってしまいますよ」ともらした言葉に、私は伊勢氏がブラジルのいわゆる「ヴェルナクリダーデ(その土地独特のセンス)」を感じ取ることができたなと思ったのである。

彼は続けて「ブラジル音楽演奏に活躍する外国人は、何故ナベサダやスタン・ゲッツをはじめ管楽器演奏家ばかりなのか分かりましたよ」と言ったが、確かに管楽器奏者はバックに乗って吹けば様になるが、ピアノやギターはそうはいかない。その土地の味が身に沁み込まないとまだ本物でないと批判されやすいのだ。

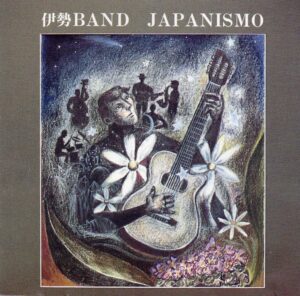

だから伊勢氏は帰国してから精力的に演奏活動を始めたが、以前のようにブラジル人のコピーではなく、現地で知ったショーロ用の七弦ギターを愛用して自分のサウンドをクリエイトしていった。そして北米で演奏したブラジル風日本曲が好評だったので1994年日本童謡集のCD制作に着手したのである。このレコーディングを実現するために彼と共演したことがあるジャズマンはこぞって協力してくれた。

1995年2月7日、伊勢氏が心を込めて編曲演奏したCD「ジャパニズモ」発売の直前に彼は心不全で眠るように亡くなってしまったのである。「まるで良い音楽を目を閉じて聞き惚れているような安らかな顔でした」と美実(みみ)夫人は述懐した。享年53歳、日伯音楽界にとって実に惜しいギタリストの死であった。CDケースの帯に彼が書いた言葉は今でも胸に響く。

文字や言葉では通じない心があります

音楽にだけ歌える詩があります

美しい旋律だけが表現できる心があるのです

伊勢昌之