「支援の会」を巡る異変がこの「解除」の前後に立て続けに起きていた。

7月25日、患者の医療通訳を担当していたウズベキスタン国籍の女性通訳が一方的に退職を申し入れてきた。菊池が医療費の一部として預けておいた14万ドルを持ったままで、連絡が取れなくなってしまった。

さらに「支援の会」法人カードが不正に使用されていたことも判明した。菊池は二度にわたってウズベキスタンを訪れ、被害届を現地警察に提出している。

さらに患者のケアにあたっていた「支援の会」の男性スタッフも、現地から退職を告げてきた。

「退職の申し入れと同時に退職金5千万円の不当な要求がありました。もし、支払に応じない場合は、患者と共同して損害賠償の請求並びに行政機関やマスコミ等へ内部告発し、臓器売買を報じてもらうという内容でした」

菊池は顧問弁護士と相談し、元スタッフの要求にいっさい応じなかったという。法廷では、退職後の元スタッフについても言及した。

「元スタッフは『支援の会』へ海外移植の相談を寄せていた移植希望者に対し『菊池は逮捕されたので、もう終わりです。今後は私のほうで相談にのります』と勧誘活動した事実も確認しています」

私もこの元スタッフから話を聞いた。

「私は共犯者として逮捕されても仕方ないという思いを抱いていました」

元スタッフは自首する覚悟で、「支援の会」が進めてきた移植の実態を警察に訴えたと語った。衝動的な怒りから告発に踏み切ったのではないことがうかがえた。

菊池の法廷陳述に対するコメントを元スタッフに求めた。

「まったくそのような事実はありません。私を暴力団員だとも(マスコミに)話しているそうではないですか。(菊池被告は)検事の取り調べでは、もっと酷いことを言っているようです。それなら私を訴えたらいい。自分はこの告発によって、国内で移植を待っている患者さんのためにも、国のためにもなることをしたと思っています」

元スタッフは菊池の法廷証言を全面否定した。

さらに報道と同時に不可解なトラブルが「支援の会」の周辺で起きていた。

「支援の会」を実質的に運営してきたのは理事の一人、菊池だが、22年8月、『読売新聞』で「支援の会」を巡る報道が始まり、8月末、理事長は菊池に代わった。前理事長自身、母親から提供を受けて1回目の腎臓移植を受けている。重篤な透析困難症で、2回目は21年11月にブルガリアで移植を受けた。

理事長職についていたが、無報酬で、移植の相談にきた患者に自分の体験談を話す程度だった。

前理事長は会社を経営している。

「読売報道の直後、取引先とメイバンクに『読売新聞』と怪文書が送付され、私は2社から呼び出されました。裏で臓器売買にかかわる仕事をしていると思われ、封筒の中には『支援の会』の役員名簿まで同封され、取引先からは、コンプライアンス上の問題だと指摘を受け、取引中止になりかねない状況に追い込まれました。読売のふつうの読者が弊社のホームページにアクセスし、取引先を調べて送ったとは思えない。なぜなら、怪文書は渡してはもらえませんでしたが、その内容は内部の者しか知りえないことが書かれていました。『支援の会』をつぶしたいと考えている人がいるのでしょう」

前理事長は2社に事実を説明し、最悪の事態は回避された。しかし、大きな痛手を負ったのは事実だ。

[ドナーの正体には関知せず]

「支援の会」が、多くのメディアが報道したように悪辣極まりない組織だとは思わないが、しかし、まったくクリーンな組織だとも私は思っていない。

中国での移植は、患者は出国から帰国まで2ヵ月程度で移植手術を受けられる。その間にドナーが現れるのだ。

一部には脳死、心停止のドナーからの臓器提供もあるが、多くは死刑囚で、言論、思想、宗教などの理由で不当逮捕された「良心の囚人」や、中国の気功の一つ法輪功の実践者や、ウィグル人なども含まれると言われている。人権上の問題もあり、国際的な批判にさらされてきた。

中国政府は2015年1月1日、死刑囚からの移植臓器摘出を全面的に停止すると表明しているが、実際にはコロナ禍が起きるまで続いていた。「支援の会」は定期的に患者を天津に送り、特に大きなトラブルが起きることもなかった。中国の移植技術は、アメリカ、日本と比べても遜色はない。

中国での移植について、菊池は「死体からの移植」と、私には説明していた。しかし、少し前まで生きていた死刑囚からの臓器摘出だ。臓器摘出そのものが刑の執行でもある。

こうした点について、菊池にどう考えているのか質した。

「私たちは一貫してドナーについては関与しないようにしてきました。中国でも、日本人の移植を引き受けてくれる病院が求めてくる費用に、『支援の会』の経費をプラスしたものを患者にお願いするだけなんです。長年やってきた経験から、『北京からきた臓器』が死刑囚から摘出された臓器のことを指し、深夜、パトカーに先導されて運ばれてきた臓器はおそらく事故で亡くなった人から摘出されたものではないかと想像するくらいです。そうした臓器を日本人に一刻も早く回してもらうためには、病院の指示に従うしかないのです。支払った移植費用の明細がどうなっているのか、知る手立てはありません。ただ、支払った費用が院長、移植医、看護師といった医療関係者だけではなく、裁判官、刑務所所長、警察関係者、そして死刑囚の遺族らに配分されているのではと思います。そうしたことは日本では許されないし、国際的に批判されているというのも理解していますが、死刑囚からの臓器提供が中国の法律で認められているのなら、そうした文化的な土壌の上で日本人の患者を救うのは許されると考えて患者を中国に案内してきました」

臓器はどこの国でも不足している。海外の病院に移植登録したからといって、その順を待っていたらいつ臓器移植ができるのかはわからない。日本人患者に優先的に移植臓器を回してもらうには、病院側が要求する移植費用をそのまま支払うしかない。何らかの形で、病院、医師、その他の関係者に利益供与があると考えるのが自然だ。そうでもしなければ日本人患者が優先的に臓器移植を受けられるはずがない。

そのため「死体」からの臓器移植は、生体移植、つまり臓器売買より移植費用は高くつくのだ。

一方、臓器売買は、ドナーから臓器を買い、ヤミ病院、あるいはICU設備のない病院で移植手術を行い、レシピエントに大量の免疫抑制剤を投与し、医療関係者も報酬をもらうと同時に蜘蛛の子を散らしたように去っていく。どこの国でも臓器売買は犯罪だ。腎臓の場合、ドナーが手にする報酬は2、3万ドルとささやかれている。

患者のデータを先に渡航移植先に送っておけば、それに適合するドナーが用意され、待機期間中の患者の透析費用も滞在費も安く抑えられる。待機時間の短さ、費用の安さを売り物にしてきた組織もあるくらいだ。

ブルガリアは国立、ベラルーシは国立と州立、ウズベキスタンも国立、キルギスは私立病院で、中国と同じように臓器の手配も含めて、「支援の会」はすべてを病院側に託した。ベラルーシは死体からの移植だったが、ブルガリア、キルギスは病院が独自の移植コーディネータ組織を持ち、移植臓器の中に臓器売買による臓器も存在した可能性が高いということだ。

現地での患者のケアは、内部告発者と女性通訳があたり、菊池本人は日本に滞在していた。

「偽造旅券の存在は、読売新聞の報道で知ったくらいで、どういう経緯で作成されたのかは、私はまったく知りません」

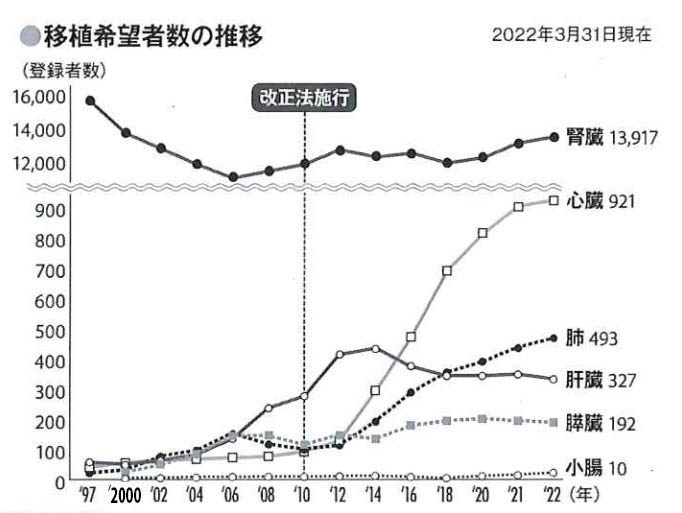

1997年、「臓器移植法」が施行され、脳死下の臓器提供が可能になった。2010年には改正も加えられたが、移植臓器はいっこうに増えていない。

中国であろうと、ブルガリア、キルギスであろうと、ドナー臓器の出所を考えると、「支援の会」の活動を全面的には首肯はできない。しかし、危機が目の前に迫った患者の生命を救うには、こうした方法以外にはないというのも現実だ。

菊池の臓器斡旋の裁判はまだ続く。菊池はこう問いかける。

「患者の命を救ったら罪になるのか」

[復活を狙う斡旋組織]

日本移植学会は、渡航移植患者に対してどのような対応を取っているのか。江川裕人理事長は、「警察に通報して構わないか、了解をとったうえで診察するようにしている」と明言している。

帰国後、渡航移植患者は術後のケアにあたってくれる病院を探すのに苦労する。移植後も、患者は免疫抑制剤を服用し続けなければならない。帰国後のケアに不安を抱かせるような半ば恫喝と思えるような患者への通告。しかし、「海外渡航職患者の緊急実態調査」のデータからは、海外での移植に踏み切る患者が決して減っていない事実が読み取れる。

渡航移植を減らすには、法整備よりなにより、日本国内の移植を増やすことだ。厚労省も日本移植学会も、抜本的な政策を打ち出せずにいる。それどころか日本移植学会は、その一つの方法になりえた移植術をつぶしてきた歴史を抱えている。

万波誠医師(故人、宇和島徳洲会病院=当時)らは、ガンやその他の病気の患者から、治療のために摘出した腎臓を修復して、慢性腎不全患者に移植していた。当時は「病(気)腎移植」(後に修復腎移植)と呼ばれ、万波医師らが1991年から2006年にかけて行なっていた、こうした移植は42例だ。これらの中でもとりわけ問題にされたのが、腎細胞ガン8件、尿管ガン8件だった。

4センチ未満の小径腎ガンの場合、ガンの部分を切除し、腎臓を残すのが標準治療だ。しかし、ガンが腎門部や腎動脈、腎静脈に近いは場合、あるいは4センチ未満の小径腎ガンであっても、腎臓内部に深く浸潤している場合は、患者などの年齢、パフォーマンスステータス(全身状態)、手術の肉体的負担を考慮すると、片方の腎臓が健常であれば、摘出した方が患者にもたらす利益が大きくなるケースも出てくる。万波医師らは、そうして摘出された腎臓を修復腎移植に用いていたのだ。

厚労省が「都道府県・地域ガン診療拠点病院及び国立ガン研究センター(計388医療機関)」を対象に行なった「小径の限局性腎腫瘍状況に関するアンケート結果」では、2011年の小径腎ガンの手術数は1449例で、そのうち644例、46・7パーセントが全摘出になっている。

ガンにかかったドナーから提供された臓器を移植に用いるのは絶対に禁忌だ。レシピエントにガンが持ち込まれる可能性が極めて高い――黎明期の移植医はこう教育されてきた。

修復腎移植を進めてきた万波医師や、瀬戸内グループと呼ばれた医師たちは、そのタブーを破ったと、移植学会から激しく非難された。瀬戸内グループとは、万波誠医師の弟、万波廉介医師、光畑直喜医師、西光雄医師らのことで、彼らはチームを組んで移植手術を行なっていた。

2007年3月31日、42例を調査し、日本移植学会、日本泌尿器科学会、日本透析医学会、日本臨床腎移植学会の4学会が共同声明を発表した。

その内容は「病腎移植を全面否定」するもので、「現時点で医学的妥当性はない」と結論づけている。同年7月12日、厚労省はこの「共同声明」を受けて、「病腎移植原則禁止」の局長通達を、都道府県及び政令指定都市の首長宛に通達した。こうして修復腎移植を希望している透析患者はその機会を失った。

その後、徳洲会は臨床研究として修復腎移植例を積み重ね、修復腎移植を先進医療として厚労省の認可を取りつけたが、それまでに10年の歳月を要した。ガンの持ち込みも、古い学説で、今では世界各国で広く修復腎移植は行われている。

2011年2月WHOも通達を出している。

「直径4センチ以下の小径腎ガンは、ガンの病変を部分切除し、その断端面にガン細胞がないことが病理学的に確認された腎臓は移植に用いても低リスクと考えられる」とし、レシピエントの十分なインフォームド・コンセントを得た上で、移植可能としている。

しかし、日本移植学会は修復腎移植に反対するに留まらず、徳洲会が先進医療認可を申請すると、厚労省に却下するように要望書さえ送っていた。

修復腎移植に異を唱えた1人に、寺岡慧・元移植学会理事長がいる。当時、修復腎移植に使える腎臓は、ある病理医は日本国内で年間2千程度はあると試算した。多くの患者が救えたはずだ。人権上問題があるとされた中国の移植だが、その頃、寺岡元理事長は、東京女子医大で中国人医師3人と医学交流を図っていた。

慢性腎不全患者はいつも置き去りにされてきた。渡航移植を減らすには、日本移植学会を改革し、移植臓器を増やす実効性のある確固たる政策を厚労省は打ち出すべきだ。

菊池の逮捕容疑は臓器斡旋だ。休眠中の移植斡旋組織が色めき立っている。海外での臓器売買なら捜査の手が及ばないと確信を抱いただろう。彼らは復活のチャンスを虎視眈々と狙っている。(終わり、14日発売の「月刊望星11月号」より)