ブラジル日本商工会議所の異業種交流委員会(渡辺優二委員長)は6月11日、同会議所にパラ州モンテ・アレグレ在住の大槻京子さんを招き、「移民花嫁から見るブラジル開拓生活について」をテーマに講演会を行った。大槻さんが入植した1973年から今日までのアマゾン地域での生活を語れる人が少なくなる中、オンラインとのハイブリット形式で日本とブラジルから約100人が参加し、現在の日本とは大きく異なる環境で過ごしてきた貴重な人生経験に耳を傾けた。

今回の企画は、日本移民史は男性中心の視点で語られてきたものが多い中、妻として、母親として、物資調達・通信事情など多くの制約がある厳しい環境の中で、夫と家族を懸命に支えてきた女性の視点から悲喜こもごもの思いを語ってもらうというもの。

大槻さんは1947年に山梨県上野原市で生まれた。日本大学芸術学部文芸学科卒業後、東京の繊維会社でコピーライターとして働いていた時、学生時代に知り合った東京農大出身でアマゾンの開拓に夢をかけ、アマゾン河中流域に位置するモンテ・アレグレに先に入植していた夫と結婚して移住した。「アマゾンのことも移住のことも何も分かっていなかった」と当時を振り返る。

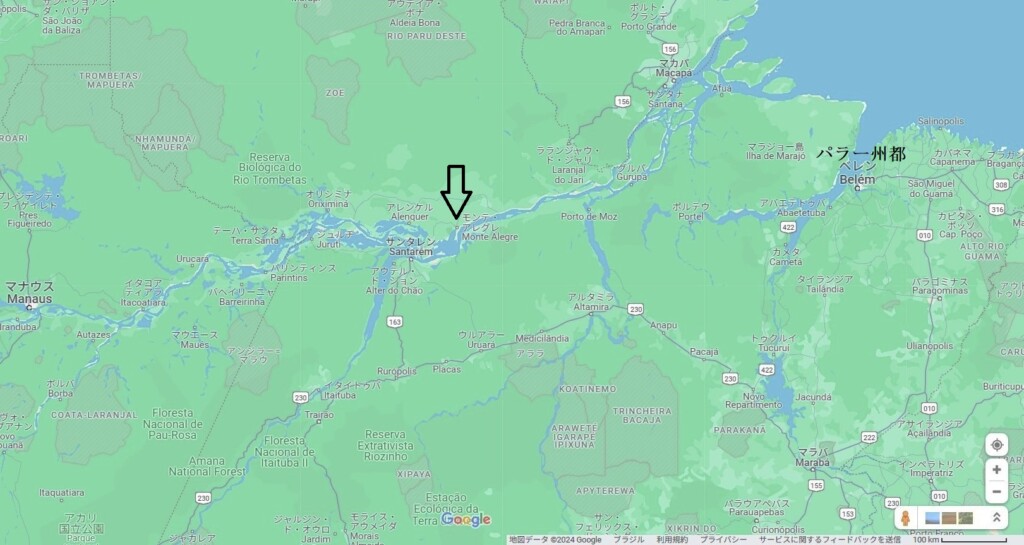

モンテ・アレグレは、アマゾン河口にある州都ベレンから上流に直線距離で約700キロ上った北岸にある。トランス・アマゾニカ街道経由なら1300キロ近くあり、自動車で23時間かかる。アマゾナス州都マナウスとベレンのほぼ中間地点で、熱帯雨林のど真ん中に位置する。

最初に直面した困難は、先に入植していた先輩の日本人女性たちとの冷たい人間関係だった。「彼女たちも痩せて疲れていて、他人への余裕を持てる環境ではなかったと、今思えば理解できる」という。当初は話し相手もおらず、本も読めない、音楽も聞けない、日本の情報も入らず、夫たちは仲間と外で夜まで酒を飲み、幼子と家の中で生活していた。

「今もトラウマなくらい激しい夫婦喧嘩が絶えず、明日日本に帰ろうとばかり考えていた」と思い返す。それでも「夫にも育てられたという感謝も大きい」と4人の子どもに恵まれ夫婦二人三脚で過ごしてきた。

子どもたちが幼稚園に入る頃、入植地から町中に出て家を借り、子供を中心に人間関係もスムーズになっていった。服も料理も全て手作りしなければ生きられない環境だったが、逆にそれが日々の徒然の思いを解消した。「これまで人種差別はなく、以前はもっと親日感情があって住みやすかった」と話す。

両親の介護やデカセギで数年間日本に滞在した時期を除き、サンパウロまで陸路とフェリー、飛行機で約17時間もかかる、アマゾン中流域の入植地で今日まで過ごしている。2001年には電気と電話、2007年にはようやくインターネットが通り、「インターネットは人間世界の扉」と、別世界のような感動を受けた。

モンテ・アレグレの公的医療機関については、51年前から変わっておらず非常に環境が悪い。手術が必要な場合は州都ベレンまで出る必要がある。インフラ整備もなかなか進まず、「どんなにのんびりした人でも、ここでは政治に関心を待たずにはいられない」という。

「アマゾンが私を育ててくれたと思う。日本人が外国で暮らすということは、学ぶことが永遠に続くということ」と述べ、二カ国の文化の狭間で生きることは興味が尽きず、趣味の俳句や緑が生い茂る庭の手入れ、出かけた先で人と話し込んだり、お店をのぞくという何気ない日常が一番楽しいと笑顔で締めくくった。