学生運動直前の「怒れる若者」世代、前衛芸術の女性トップランナー

舞踊家・小原明子(おはら・あきこ)が9月30日午後8時、膵臓癌で亡くなった。行年89歳。その際、彼女の娘から「あなたに訃報を書いてほしいというのが母の遺言でした」というメッセージが届き、心底ドキッとした。

「なぜ私に?」と不思議に思ったが、ニッケイ新聞時代に書いた3回連載《小原明子が語る=舞踏とユババレエ》(2009年9月30日から10月2日)を発表した後、本人から「どうしてそんなに知っているの?」と感心したように言われ、「修正点はありませんか」と尋ねると「特にないわ。書いてくれてありがとう」と優しくコメントしてもらったのを思い出した。あれを気に入ってくれたのだと思い、加筆訂正したものを以下再掲載する。

★ ★

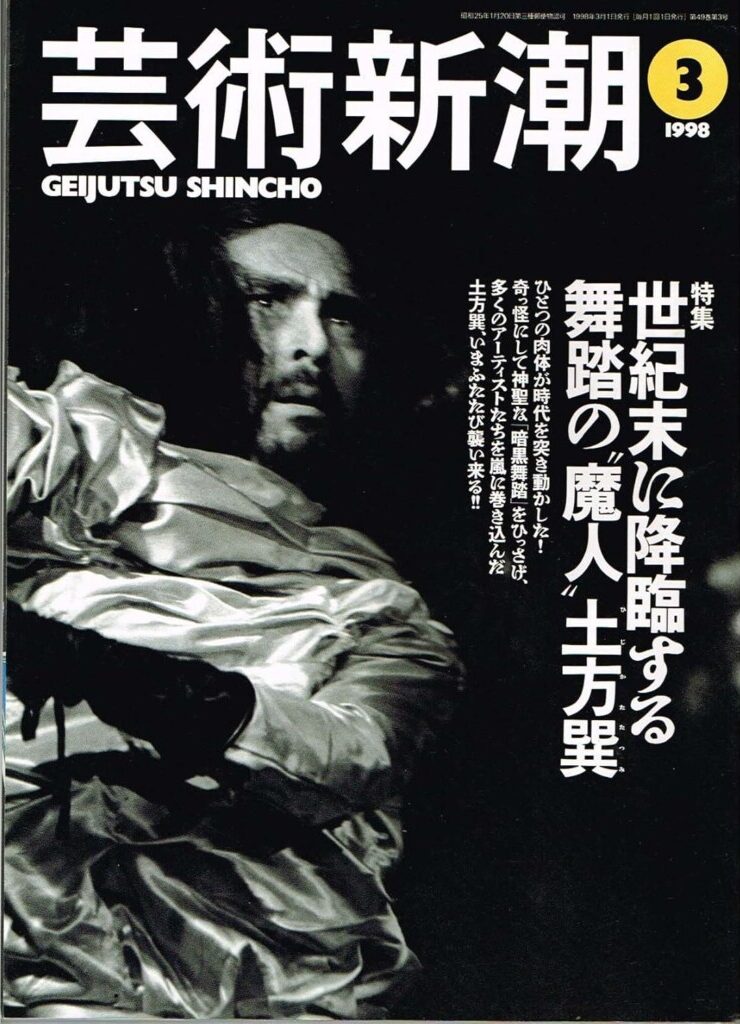

小原といえば弓場農場を特徴付けるユババレエの指導者として有名だが、渡伯前には暗黒舞踏の創立者として世界的に有名な土方巽(秋田県、1928―86年)とも深い繋がりをもち、日本を代表する舞踏家・大野一雄とも3回ほど共演している。

土方巽は、白塗り前衛舞踏とのイメージが強いが元々は、小原さんが15歳からモダンバレエを始めた安藤ユニークバレエ団の一員だった。小原は「戦争中に育って、とにかく踊りたくてたまりませんでした。踊るのが大好きで、たまたまそこを紹介されて、通うのに近いからいいやって気軽に決めたんです」と思い出す。

劇団四季の舞台の振り付けを、演出の浅利慶太から指名されて引き受けたこともあったという。脚本は寺山修司で題名は『血は立ったまま眠っている』。マンボを踊る場面があり、役者にその振り付けをした。

小原と土方、二人は背丈や踊りの相性の良さからバレエ団から指名されて、たまたまパートナーを組み、57年8月には「チノとテテ」を共作・共演している。その当時、小原はまだ22歳、土方巽は29歳だった。5年間ほど一緒に舞台やテレビの仕事などをした。

「あの頃、本当に貧乏でした。土方さんから『テレビの仕事はいいんだけど、そこまで行く電車賃貸して』って言われたこともありましたよ」と思い出し笑いをする。「貸しましたよ。だってパートナーだから、相手がいないと仕事にならないでしょ」。さらに「彼は毎日、コッペパンにコロッケ挟んでお醤油かけて食べてたっていってました。夏になると布団を質に入れ、冬になると出してくるという生活だったんですよ」との秘話も明かす。

ある意味、戦後日本の文化的〃梁山泊〃ともいえる状況が当時、50年代の東京の若者にはあった。学生運動の嵐が吹き荒れる直前であり、三島由紀夫、寺山修司、唐十郎ら怒れる若者達が理想に燃え、やるかたないエネルギーをたぎらせていた時代だった。

「今思えば、あの頃すでに土方さんの踊りには、のちの舞踏につながるインスピレーションがあった。余りに刺激が強すぎると、上演されない演目まであったんですよ」と振り返る。

それは舞台の上で鶏の首を絞め、血を滴らせるという演出で、「モダンバレエの場にはふさわしくない」と判断されたのだという。この出来事がきっかけの一つとなり、「独立したらどうだ」との勧めを受け、舞踏の世界に踏み出した。

一方、小原はテレビの仕事で貯めた資金を使って、「年に1回か2回、自分のやりたい踊りを見せる公演をして赤字になる。大金をつぎ込んでも限られた観客。このままで良いのか」という悩みを抱えていたという。

すでに土方はバレエ団から独立していた。「私にも舞踏をやらないかって誘いを受けた。でも、ちょっと私の方向とは違うかなと思っていた」。

かといって、同じ事を続けるのも…。「日本でバレエを辞めるわけにはいかない。踊りと縁をきるのには死ぬしかない」と思い詰めた時期もあったと述懐する。

土方巽に好かれ、振り切って弓場農場へ

モダンバレエに賭ける情熱――青春の糸が張りつめきっていた1961年、図師明子(旧姓)は当時まだ恋人だった小原久雄(1932―89年、東京)に「ブラジルに行ってみないか」と誘われ、「軽い気持ちで承諾しました」と振り返る。

後にブラジルで彫刻家として知られる小原久雄は、当時まだ東京芸大を卒業したばかりで、画廊で個展を開くなど現代美術協会で活躍し、ネオダダという前衛芸術運動のメンバーだった。土方巽や図師明子が所属していた堀内完・安藤三子ユニークバレエ団で美術の仕事もしていた関係で知り合っていた。

56年に石原慎太郎が『太陽の季節』で芥川賞をとったが〃怒れる若者〃はまだ少数の存在であり、前衛芸術にとっても黎明期だった。

戦後日本のバレエ界に強い影響を与えた及川廣信は「1956―60年の土方巽」(1)の中で、有名になる以前の土方巽が「踊りをやめて郷里に帰る」と言い出した時のことを回想する。

いわく「当時まだ闇市のマーケットが残っていた国鉄新宿駅東口広場にあった屋台でのことだった。安藤、堀内、及川、土方の順に並んで話しをしていたが、話しの合間に突然、隣りの土方がそれを言い出したのである。私は思わず土方の顔を見た。彼はそれっきり黙して俯いていた。土方は確かに、掘内、安藤にとって〃持て余し者〃だった。それに彼は金に窮していて、図師明子に無心してはうるさがられていた。小原がひとりブラジル行きを決意したとき、図師は『私もいっしょに行く』と言ったという。『貴方は後で土方がこんなに有名になると思っていましたか?』という私の質問に対して、図師明子の応えは、ただ顔を横に振るだけだった」。

また「60年代の『幻想と空白』」の中では、いったんは秋田に帰った土方巽が、踊りを辞められずに再上京してきた理由を推測し、「土方の故郷である秋田県の湯沢市に行って『西馬音内(にしもない)の盆踊り』を観たとき、はじめてその理由が解けたような気がした。あの踊りの中で生まれ育ったものには、一生踊りが捨てられないだろう。ちょうど寺山修司や豊島重之が青森の『ねぶた』や八戸の『三社祭り』の演劇的な興奮から抜け切れないように。彼等は揺り動かされる自分の思いをどうしても実現させたいため上京してきているのである」と記している。

59年に『禁色』によって土方巽と大野慶人がデビューした。及川は「どこに行っても避けられ、居場所のない土方巽は、大野慶人と『禁色』を共演することによって新人賞を獲得し、その勢いで美術家だけでなく、音楽家や詩人たちとの『ダンスエクスペリエンス』を行っていった」(2)と半世紀前の大転機を記録する。

そして激動の60年代が幕を開けた。61年5月20日、自民党が新安保条約を強行採決したのをきっけかけに、戦後最大の大衆運動が起こる。6月15日、7千人の全学連のデモ隊が国会突入を図って警察隊と大乱闘を繰り広げ、東大生の樺美智子が犠牲となり、デモを見ていた吉本隆明が逮捕された。樺美智子の合同慰霊祭が6月18日に行われ、33万人もの怒り狂う大衆がデモに参加して国会を包囲した。

舞踊評論家の「しがのぶお」はサイトで、その頃の土方巽について、「土方は、そこで図師明子に惚れた。図師は土方を逃れて、ネオダダにも関わった美術家の小原久雄とともにブラジルに渡り、小原明子として、日系人の独自のコミューンといえる『弓場農場』の振付家・演出家となった」(3)と書く。

そんな激動の同年末、小原久雄と図師明子は海を渡った。

「生活が芸術そのもの」という弓場農場の哲学

61年末に、夫となった小原久雄と共にまっすぐに弓場農場に入った。明子はまだ26歳。同農場を紹介した人は「1年は滞在してほしい」と条件を出した。「場所を変えてみたら、なにか別のモノが見えるかも知れない」と小原明子は気分転換のつもりで引き受けた。

「当時、弓場に16歳ぐらいの年頃の娘がいて、『教えてくれ』っていうんですよ。別にバレエ団を作ろうなんて気はさらさらなかったんですけど。二つ返事でOKを出しました。その時に、やるんなら3年は辞めないでって条件を付けたんです。そしたら48年ですから」と笑う。

気分転換のつもりで来たのに、思わぬ展開が開けた。人生そのものが当時の前衛運動の一つハプニングのようだった。ただし、舞台は新宿駅頭でなくブラジルだった。

弓場農場に入って以来、小原は予想外のことに驚きっぱなしになる。「弓場では『やったことないからできない』って言われたことないんです。すごい世界に入っちゃったなと思いましたよ」と思い返す。

「例えば『緞帳がほしい』『スポットライトがあるといい』って言っても、しばらく考えて作ってきて『これでいいか』って」。このような態度は普通の生活の中にはなかった。正確にいえば、芸術家の世界にはあった。

「物作りの原点が弓場にあった。芸術の世界は、なにもないところから創造していくこと。まさにここでの生活がアートそのものだと気付いたんです。なんというか、生き方、モノの考え方が驚異でした。それでのめり込んでしまって」

舞踏は日本独特の精神文化、生活風習を深く反映して生まれ、世界的に有名になった。

小原には舞踏が有名になった理由が分かる。「みんな食うや食わずでやった人ばかり。だから、どれ一つ生半可な作品はない。必死ですから」。普通は「食えないから」とある程度の時間がたったら辞めていく。残った人はそれを超えて突き詰めた人だ。

「舞踏とユババレエは、一見するとまったく別物に見えますが、実は根の部分で共通したモノがある」と分析する。「舞踏が突き詰めたあり方と開拓者精神は似ている。食うや食わずで、生き残りをかけて必死に何かを作り出していく。そこに通じるモノがある」

弓場では忙しい農作業の合間をぬって週3回、練習を欠かさず続けている。最近、その舞台を見ながらふと気付いた。「これだけ真剣に取り組んでいる姿ってなんだろうなって。しかもプロではないのに観客を感動させる何かがある」。

プロではないが、ただの素人のステージとも違う。「生活に対する姿勢がステージににじみ出ている。プロの舞台を見ても、そんなにじみ出てくるようなもののある作品はなかなかない」。

踊りの技術だけなら、上手い人はいくらでもいる。ユバが人を感動させる理由を「一つの思想表現だから」と説明する。

「弓場は将来も変わらぬ根本精神を残していかなければいけない。それが本物であれば残っていく。その表現の一つがバレエ。だから精神が残れば、すなわちバレエも残る。形は変わっても」

2008年の日本移民100周年では8月に日本外務大臣賞、10月にブラジル文化省から第14回マッシャード・デ・アシース記念文化功労賞を受賞し、奇しくも日伯を代表する存在として両国政府から認められた。

小原明子は言う。「いまだに弓場ってなんだか分からないんですよね(笑)。今でも考えています」。

★ ★

最後にこの9月7日、第1アリアンサ入植100周年記念盆踊り大会(4)の時の小原明子の写真を載せる。娘小原あやの振り付けの八木節を車椅子で踊っている姿だ。通常は、盆踊りにはあまり参加していなかったそうだが、今回は百周年記念の踊りと巫女舞を小原あやが振り付けし、自身が昔ヨサコイソーランの振り付け指導した子どもたちが成長して、今回の盆踊りで太鼓を披露したので見にきて「とても楽しかった」と語っていたという。NHKスペシャルに2度も扱われた弓場農場―というブラジル日系社会における特徴的な存在に、ユババレエで画竜点睛した戦後移民の見事な生き様だった。合掌。(敬称略、深)

(1)http://scorpiooik.blogspot.com/2007/08/blogpost_5650.html

(2)sites.google.com/site/oikawahironobu/Home/oikawa-60s