ベティさんとの共通点

「樹も草も鳥も風も空も、みんなみんな、わたしのものではない。

どこを見廻してみてもわたしの肌にぴったり寄りそってくるものはない」

この文章は昭和47(1972)年に発表され、同年第68回芥川賞を受賞した山本道子の短編小説『ベティさんの庭』の一節で、異国に嫁いだ一人の戦争花嫁の望郷の物語の中に記されている。

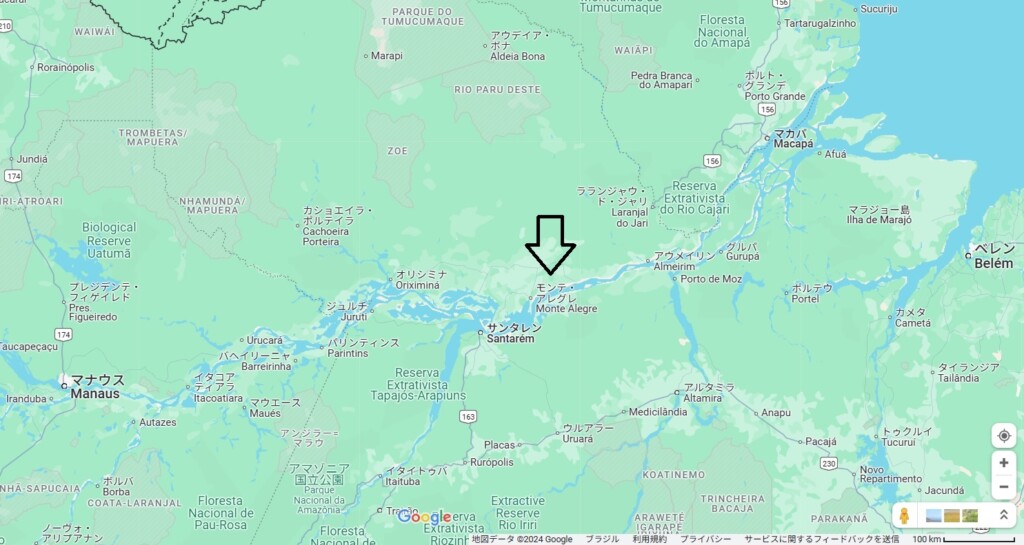

私は今年の9月の末で、ブラジルアマゾン地域の僻地に約51年暮らしている移民の一人だ。だいぶ前になるが、ふとこの短編小説を読みながら、この文章に行き当たった時に感じた思いには、ひどく鮮烈なものがあった。

それは、この言葉の中に、彼女の心に渦巻く激しい孤独の叫び声を聞いたからであろう。と同時に、長い異郷暮らしの私もまた、べつに大げさではなく、彼女と似たような耐え難い思いに日々さらされて来たことを、その言葉が呼び覚ましたからだろう。

でも私も彼女と同じく、アマゾンでの移民人生を捨て、日本でやり直すことは現実的に不可能であった。すでに子供もおり、帰国すれば故郷の親を苦労させることは目に見えており、我儘な私ではあったが、さすがにそれだけはできなかった。

ただ私の場合には、夫も日本人一世の移民で、日本で生きて来た生活環境も似ており、この小説の主人公のベティさんよりも、気持ちの上ではるかに余裕があったことは否めない。

私の移民人生は、アマゾン下流域の小さな移住地から始まった。だが、その後の十年ぐらいは当地にも日伯文化協会という日系組織が存在しており、そこでは毎月昼食会、家長会議、日語学校、野球なども行われ、にぎやかな時代もあった。

しかし、やがてデカセギブームが訪れ、子供たちの多くは高等教育のためにベレンやマナウスに転住し、加えて一世の高齢化などで移住地の日系人も減少し、私たち移民を支え援護してくれていた日伯文化協会の活動も徐々に下火となり、やがて残された少数の日本人一世はブラジル人社会の中で、移民という殻を脱がされ、一本立ちしていく道だけが残された。当時主人たち農業者も、当地の農業協同組合すら頼れない状況にもなっていた。

「どのくらい大切な物を盗まれたことだろう」

考えてみれば、今まで私たちは入植してから、ブラジル人にどのくらいの物を盗まれたことだろう。最初は新品のパーカーの万年筆、衣類、金や真珠のネックレス、日本製の子供のおもちゃ、食器、工具…。

最も打撃だったのは購入して間もない車や主人の仕事関係の道具類など、失ったものは数えきれない。今日まで実に多くの盗難に遭ってきて、次第に私は「物には執着をしてはいけない」とそのつど自分の胸に言い聞かせるようになった。

「いかに思い出深い品であっても、物には固執してはいけない」と必死で納得しようと努めて来た。それ以外に心を鎮める方法はなかった。

物や果物などを盗まれることは日常茶飯事で、最近では高齢になった私たち日本人夫婦を扱いやすいと思ったのか、数人の村のブラジル人による我が家の土地への不法侵入などが始まり、手を焼かされている。まるでそれは実行支配といった按配で、彼らは草刈り機をうならせ、他人の土地に家を建て堂々と暮らしている。

その生活音を聞かされつつ、私たち夫婦は生きている。もちろん弁護士も探し、それなりの対策はしているが、解決は困難を極めており、ただ無駄に時間だけが過ぎていく。

しかし、村の大半の人間は善良で、悪事を働くのはほんの一握りの人間だ。だが、アマゾンの奥地に生きる人々のある一部は、純朴さのお面をかぶった狡猾な生き物のようでもある。どちらかといえば、私にとってブラジル社会は都会の方が居心地良い。

おそらく異郷に暮らすベティさんも植物や鳥や空だけではなく、本当は異国人の夫や周りの人間関係にも上手に馴染めずに苦労したのであろう。おそらくその思いが心に積もり積もっていったのだ。異郷での暮らしには、やはり人種の壁が立ちはだかっている。

しかし、このような迷惑行為を突き付けられても、気持ちが負けては終わりなので、私はできるだけ普通の暮らしを心がけている。貧困も悪の根源の一つかもしれないと思う。

アマゾンで〝故郷のやさしい緑〟を求めて彷徨う

アマゾンの田舎では、土地を持っている外国人には風当たりが非常に強い。

アマゾンの僻地で、文化の進歩も、医療やインフラの進歩もない地で生きる思いは、日本人にとっては並大抵ではない。実際こんな犯罪まがいの騒ぎに巻き込まれていると、昔のように日系組織がもっと強固な存在であったら、という思いも頭をよぎる。

現在でも当地には一応形式的な日系組織は継続されてはいるが、日系ブラジル人が中心メンバーで、本来の日伯文化協会の主旨は忘れられ、先祖供養すら行われてもいない。

そんな環境に生きているせいか、私もついこの本のベティさんのように、時々あてどもなく広い敷地を歩き廻っては心の安らぎが欲しくて、無いものねだりの柔らかな緑色の木々の葉、やさし気な鳥の声、淡い花の色などを探す。

けれど、中にはたまに似たような木もあるが、アマゾンには私の望郷をほぐしてくれる風景は少なく、望郷に泣くベティさんと同様の深い孤独感が私の暮らしにもある。けれど、私はそんな私に負けたくはない。それはあまりにも悲しすぎる。

私も常にこの本のベティさんのように、何故私はこんな所にいるのだろう、と感じている。インターネットの世界には全てがあるが、このちっぽけなアマゾンの村には何もない、せめて何か進歩の証が欲しい。

すでに森の様相を呈している我が家の広い庭の大樹たちは、惜しげもなくその葉をアマゾンの強い陽光にさらし、きらめく。それを見れば長閑と思う人もいるだろうが、大半の人にしてみれば、それはたまに見て楽しい風景であり、ここに住みつこうと願う人はまず皆無であろう。

現代を生きる人間はみな利便性を優先し、新しい味の食べ物に興奮し、見知らぬ者が交差する都会の賑わいに誘われていく。私には死ぬまでこんな環境が続くけれど、自分の心を支えるために、私なりの苦しみや辛さを文字にしていくことぐらいはできるかもしれない。

アマゾンを好きになれなかった自分を認めて

私は決してアマゾン移住に憧れ、それを志して来た人間ではなく、ただ青春のほんの一時期に後に夫となった人への憧れだけでこの地に渡って来た人間だ。確かに私にとってその後半世紀を過ごした南米アマゾンの暮らしには深い愛着もあり、ブラジル人にも馴染みを持つようになってはいる。だが、人間の心にはどうにもならないこともあり、アマゾンを好きになれなかった自分を認めざるを得ないと考えている。

私も日々この豊潤なアマゾンの重たい緑の中に、ベティさんのように、いつもどこかで故郷のやわらかいきれいな緑色を探し求めてきた。少しでも繊細な緑色に出会うと、とてもうれしくなる。マンゴーの大木も風にそよぐ椰子の葉も、それなりの美しさはあるけれど、私が心から見たいと思う緑ではないし、心に寄り添う緑の風景ではない。

おそらくそれは、私が神奈川との県境にある山梨の小さな田舎で育ち、身近にいつも美しい川の風景があったせいかもしれない。穏やかな川やそのせせらぎと光り、釣りをする父のそばで丸い石を探したこと、父が水切りを教えてくれたこと、そして見上げれば遠く遥かに馴染みある大きな見慣れた山が見えていた。

移住後、私の暮らす地域を流れているのはアマゾン河で、当地では支流も本流も川は泥を薄めたような茶色で、雄大なる大河を誇りつつも、優雅な姿と呼ぶにはほど遠い。

もしこの大河が美しい水色であったら、アマゾンのイメージは完全に覆るであろう。川の色は、やはり大河であっても水色であって欲しい。中流都市のサンターレンの港近くの支流は珍しく薄茶色ではなく、紺色に近い青みがかった色だが、きれいな青ではない。

考えてみれば、人間にとって日々暮らす自然環境は、想像以上に心情的に影響を及ぼすのではないか。辛いことがあっても、気に入った街並みや風景があれば、どんなに心が軽くなったことだろう。私が過去に眺めて来たアマゾンの町の風景は、干からびて何もない貧し気な店が並ぶだけの風景であった。買うものがない午後の市場で立ち尽くすこともあった。

我が家の家の前にこの地への入植祝いに知人からもらったジャックフルーツの大樹があるが、その葉は硬く落葉らしい風情もなく、堆肥になるのにも難しい。そして大木の幹にはうねりがあり、右に左に枝がうねっていく姿には、繊細さは微塵もなく、熱帯の酷地に耐え抜く力強さしか感じられない。時々私は熊手を使いながら、山のようなこの硬い枯れ葉と格闘をしている。

ベティさんが死ぬほど探し求めていたのは、故郷への郷愁を癒す風景であった。

自分の探し求める暮らしと現実との落差は、非情なものであったろう。このような悲哀は、実際に異国で経験した人でなければ分からないかもしれない。

塩野七生「完全な同化も浸透も所詮は不可能」

物語の中のベティさんは、柚子(ゆうこ)という名の日本人女性で、彼女は戦後立川基地の店で働いている時に豪州の兵のマイクと知り合い、国際結婚をして豪州に渡り息子も授かった。だが知り合いもほとんどなく、望郷への思いに耐えられなかった。その時に彼女は家を抜けだし、当てもなく歩き廻っていた。そして豪州人である夫との関係にも、お互いに苦労があったと想像ができる。

やがてベティさんは日本の漁船の船員たちと親しくなり、日本語で語り合える彼らとの時間を楽しむようになっていき、それが彼女の唯一の慰めになっていった。

作家で長くイタリア在住の塩野七生のエッセイの中で、今でも安易に外国に住み着く人への一つの警鐘ともなる文章を見つけた。

塩野七生は外国に住みつくということについて、そこでは完全な同化も浸透も所詮は不可能であることを、深く心に刻んでおくこと、互いに異なる文明のもとに生まれ育った以上、簡単に同化できたり、融合できたりとしたら、その方が偽物であるとも。

外国に住みつくということは、このように妥協の連続なのだと。そして、この種の代償を払っても住み続けるのが自分にとってトクだという確信が持てない限り、外国などに住みつくべきではないのだ、とも言っている。

そうなのだ。私の暮らしのように、ブラジル人に大きな嫌がらせを受けつつ暮らしても、解決には途方もない時間がかかり、そのうち煙のように犯罪も消えていく。妥協するしか方法がないのだろうか、といつもこの問題が私の頭から離れない。

おそらく『ベティさんの庭』で伝えようとしているのは、ただの祖国への痛切な望郷の念ばかりではなく、国際結婚をし、人も自然も含め、全ての異国の環境に適応ができなかった、彼女の深い嘆きや後悔の念であったのだろう。

受け入れ難い環境の中を生き抜く術

塩野七生が書いているように、何年異国に暮らそうが、そこの人々との同化はなく、常に異国の地に異国の人に隙間を感じながら、緊張感を持って私たちは生きていくのだ。

私のようにブラジル北部のアマゾンの奥地の村に暮らしていても、「ここは異国だ」と常に感じさせられている。時には人種差別すら感じている。ブラジル人は嫉妬心も強い。

それでも、私は人生を嘆くばかりではなく、選択した自分の人生を実のあるものにしたい、と考えている。それができるかどうかは分からないけれど。

受け入れ難い環境の中を生き抜く術を何とか学んでいかなくてはならない、とも考えている。何事も妥協の連続でもあるが、環境に負けていたらあまりにも寂しいではないか、とも思っている。

ベティさんのように苦しみに耐えがたくなり、あちこち歩き廻るのは御免である。

私は怠け者なので念願のポルトガル語の勉強も遅々として進まないが、何とか続けたい、という意志だけはあり、新しい単語をひとつ覚えるのも楽しい。また好きなブラジル音楽をもっともっと聴きたいとも思う。これらは私にとって大きな救いとなっている。

自分に残された僅かなる時間を、大事にしなくては、と考えている。

でも、ベティさんの叫びのような、望郷の言葉は、私の胸深く沁みとおるものがあり、「アマゾンに負けてはならない」「明日へ向かって頑張ろう」と自分に言い聞かせている。

そして、これからは私もアマゾンの数多の植物へも、もっとやさしい眼差しを向けなければと思う。そういう心でアマゾンの自然を見つめていれば、いつかはきっと私の好きな花の色にも緑にも出会えるであろう。

幸せなことに、私の四人の子の一人次男が今年の年末までにこの土地に戻ってくる約束で、「アマゾンで私ももう少し生き続けていたい」と願っている。(『楽書倶楽部』第75号初出)