戦後初期の計画移民の過酷なドラマ

「両親に連れられて私は14歳、妹は9歳の時に、松原移住地に入植したわ。日本では『もう家も建っている』という前約束だったのに、家がないどころか、水道もない、道路すら建設途中であきれたわ」――南マットグロッソ州カンポ・グランデからブラジル和歌山県人会創立70周年記念式典(1)に出席した三橋晴美さん(85歳、和歌山県出身)は、初対面の記者にぶちまけるように71年前の体験談を昨日の事のように語った。

晴美さんは「最初に入った30家族は建てかけの病院の建物で、一緒に4カ月間暮らしたの。男たちは共同作業で道路づくりしていました。大変なところに来てしまったと思いました。だから日本に帰った人も多いです。――今ならよくわかるんですけど、ブラジルがやることなんて。でもあの頃は、初めてだったので」と証言した。

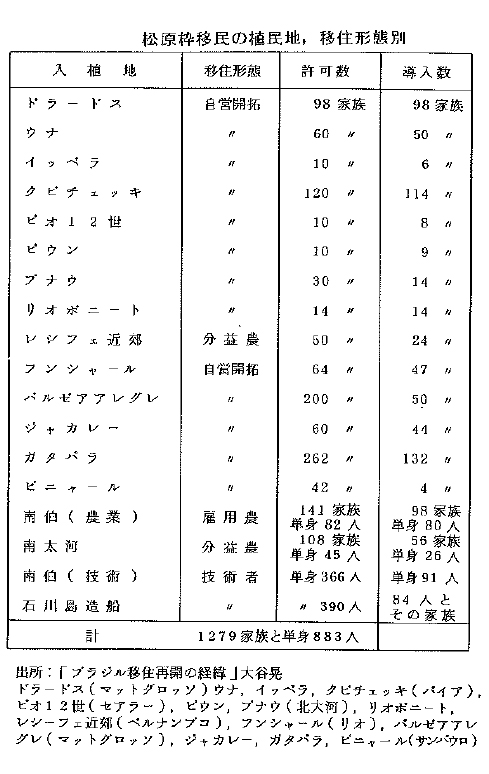

松原移住地には戦後移住開始初年の1953年に、戦後計画南伯第1回移民として第一陣が入植した。つまり、戦後移住はここから始まった―と言ってもいいような場所だ。全部で64家族が入植し、そのうち60家族が和歌山県人だったという場所だ。パラグアイとの国境付近、南マットグロッソ州ドウラードス市中心部から約75キロ離れた同地には現在、那須千草さん(なすちぐさ、80歳、同)(2)しか住んでいない。

加えて、晴美さんは「父は大阪池田師範学校を出て小学校教師をしていたから農業なんて全然知らない。でも何とかなるって、ブラジルへ来たの。祖父は海草郡の群長までやった名士で、父もとっても厳しい人でした。ブラジルへ行くと周りに打ち明けた時、みんなから反対されたのを覚えています」と語った。

さらに「小学校の先生をやっていた父が、ブラジルでは山焼き、開拓をしたんです。戦争中は軍属として南洋に行っていました。引き揚げてきたけど和歌山には耕す土地もなかった。一家族に14歳以上が4人以上いないと移住できないので、東京の戦災孤児の女性(18歳)を県庁が縁組してくれて、父は教師だから子供の扱いをよく知っているだろうって、家族として一緒に移住しました。でもその女性は松原に来てすぐ『こんな場所にはいられない』って、一人でサンパウロに出て行ってしまいました」と思い出す。

それ以来、ほとんど会っていないようだ。その女性は、今ごろどんな生活をサンパウロ市で送っているのか。大戦中に東京で戦災孤児となり、和歌山県で構成家族として戦後初のブラジル移住でパラグアイとの国境近くの辺鄙な移住地へ、そこから一人で離脱して南米の大都会サンパウロへ――。結婚して名字が変わり、全く別人のような生活をしているのでは…。今頃、幸せな生活を送っているのだろうか。語られざる移民ドラマがそこにあるのを感じた。

「コーヒーの花がようやく咲いた年、母が死んだ」

松原移住地では主にコーヒーを作っていた。1975年の大霜でそれが全滅し、全て引っこ抜いたという。「ブラジル銀行からお金借りてトラクターを買って、切り株を引き抜きました。コーヒーの後は主に大豆に変わりました」という。

晴美さんは今まで県人会行事には一度も参加したことがないというので、「どうして今回参加する気になったのか」と尋ねると、「『もう私たちも歳だから、みんなに会える機会は貴重よ』と妹から説得されて、来る気になったの」とのこと。

隣に座っていたドウラードス在住の妹の紺野洋美さん(80歳、同)も、「移住地には学校がなかった。だから学校まで20キロ以上もあって、日本では乗ったことのない馬に子供が二人ずつ乗って半日掛かりで通ったの。向うで泊めてもらうの」と驚くような子供時代を語った。

洋美さんは「母が1959年に病気で亡くなりました。コーヒーを植えて、ちょうど初めて花が咲いた年でした。これからようやく収穫で生活が楽になるという時でした。やったこともないコーヒー栽培で苦労してね」と辛い思い出を振り返った。

その時に一緒に馬で通った那須さんも同じテーブルにおり、「旦那が亡くなってしまい、子どももいないので、最初に入植した人間で、私だけが今も松原移住地に残っています。この式典では昔懐かしい顔にあえて、とても嬉しい」と述べた。

「車なく、足で20、30km歩くの普通」

中村四郎氏論文「松原移住地」・移住者たちの証言には1998年時点の入植者8人へのアンケート調査の内容がまとめられており、柳生豊彦さんの項には次のような本人が書いた文章が掲載されている。《トラックが1台、それが62家族を支えている唯一の食料運搬車であって、余計なものは取り扱ってもらえない。雨が降れば道が泥々になったり、車が落ち込めば乗っている人達が降りて引っ張ったり、動かないときには夜通し車の側で寝たりしたものだ。道たるや凸凹で、おまけに大きな根をよけて通った。小さく突き出た根もあって時間がかかった。(中略)交通の便は自分の足だ。誰も彼も20kmや30kmを歩くのが普通のように思っていた。自分の足より他に方法がないからである》(25頁)

別の項の西尾政枝さんは「松原の印象は?」との質問に、《荒山で、きた当時は井戸はなし、水は川まで2kmあまり毎日水汲みでした。暑いのと不焼けになった木の片づけに必死で、5歳、3歳の子供たちは真っ黒になって目だけ光っており、洗ってやるに水もなく川まで連れていく始末でした》(9頁)と答えた。

あるはずの家もない、水道もない、道路もない。なぜこんなに約束が違うのかと言えば、松原安太郎という戦前移民の和歌山県人が、ヴァルガス大統領との個人的な親交から得た移民枠を使って、連邦政府が作っていた移住地に日本移民を入植させたからだ(3)。

なぜ個人ベースの移民枠しか取れなかったかといえば、終戦直後の勝ち負け抗争があったから、ブラジル人政治家は基本的にさらなる日本移民導入に反対であり、大統領の特権にすがって枠を得たからだ。勝ち負け抗争が起きたサンパウロ州の移住地建設や受け入れは避けられ、北伯、パラグアイやボリビア国境付近、南伯などに少しずつ集団移住させるという形で戦後移住は始まった。

『移民70年史』には松原移住地の受け入れ態勢に関して、《当初これが政府ベースの取決めによるものでなかったために、送出、受入れ両国において条件や準備が不完全で数多くの問題を引き起こしたのである》(113頁)とある。その結果、後々すべての責任が松原ら個人の背中に圧し掛かっていった。

連邦政府の移住地に入植させる場合、民間が担当する部分は自分で何とかなっても、連邦政府がすべき部分は遅れ遅れでひどい状態…。まさに晴美さんが言う「今ならよくわかるんですけど、ブラジルがやることなんて。でもあの頃は、初めてだったので」という部分だ。

連邦政府が約束通りに道路整備などをしなかったこともあり、松原は個人的に入植者に資金を貸付けなどの側面支援をしたが、開拓は困難を極めた。

移住事業は事業遂行者にとっては、数ある事業の一つに過ぎないかもしれないが、移民本人にとっては1回しかない人生を左右する特別な節目だ。きちんと日本で呼び込み宣伝した通りに、受け入れ準備を計画して実行しなければならない。

だが、前宣伝と現実の違いは何度も繰り返された。松原移住地しかり、同じく和歌山県人が入ったクルパイしかり、バイーア州のウナ移住地(4)しかり、マット・グロッソ州に松原個人が作ったリオ・フェーロ植民地しかり、松原とは関係がないがパラー州のグアマ連邦移住地(5)(6)(7)しかり、沖縄移民が集団入植したカッペン(8)しかり。無責任ともいえる悲しい移住事業の失敗例が50年代に立て続けに起きた。

もちろん、グアタパラやピニャール、ラモス、イボチのように現在も続く戦後移住地もある。だが当時は、そんな時代だった――。

不可能を可能にした松原安太郎と辻小太郎

戦後移民が開始された1953年は、戦前戦中の米国による反日プロパガンダ、日本の敗戦、そして終戦直後の勝ち負け抗争による日本移民への嫌悪感ともいえる余韻が、ブラジル社会全体に残っていた。

本来されるべき準備が整わないまま移民受け入れをし、最後は事実上解体してしまった松原移住地。だが、終戦直後に起きた勝ち負け抗争によって日本人同士が20人以上も殺しあって評判は地に落ちた中、一般国民の世論を考えれば、不可能だったはずの日本人移住を再開させたという功績は大きい。

それを成し遂げられたのはゼッツリオ・バルガス大統領と個人的に深い親交を持っていた二人の戦前移民、サンパウロ州マリリア在住だった和歌山県人の松原安太郎、パラー州ベレン在住だった辻小太郎(9)だけだった。この二人が個人的なコネを駆使して交渉し、ブラジル中西部へ松原移民枠(4千家族)、ブラジル北部へ辻枠(5千家族)の認可を得た(『日本移民70年史』1980年、113頁)。

日本移民史上で二人は《毀誉褒貶の多い男》と形容されることが多い。でもそのような人物だからこそ、大統領との丁々発止の交渉を成し遂げられた。「清濁併せ呑むスケールの大きな人物」であることは間違いない。

一方、日本では終戦直後、600万人以上が外地から本土に引き揚げてベビーブームとなり、日本政府は必死に移住先を探していた。

しかも和歌山県では1953年7月、活発な梅雨前線の影響で紀伊半島では、10日間に雨量700mm超の大雨となる「南紀豪雨」が発生した。有田川や日高川などが決壊し、和歌山県を中心に死者・行方不明者1124人、損壊・浸水した家屋約10万棟という巨大な被害が発生した。

そんな移民押し出し圧力が高まった世相を敏感に感じ、肥料会社で成功していた故竹中儀助氏らが中心になって和歌山県人会を翌1954年に創立し、自ら初代会長に就任。受け入れ態勢を県人会が整えるという流れの中で、1600家族、約6千人が当地に移住した。

松原がもたらした「ブラジル移民再開」許可は、日本側にとって天啓にも似た朗報だった。

と同時に、勝ち負け抗争で二分して荒れた世情だったコロニアにおいても同じだった。勝ち負け抗争によって祖国との縁が切られたと絶望していた在伯同胞の心に、戦後移民再開という灯りがともった。松原・辻という突出した二人の存在は、移民史にとって大きいものがある。

☆

最後に晴美さんに「ブラジルに移住してよかったと思いますか?」と単刀直入に聞くと、少し戸惑ったような表情をしながら、「ブラジル来て71年、良いことなかったよね…」とまず一言。

その後、気を取り直したように、「でも今はブラジルに来て良かったと思えるわ。子も大学出て、孫もできたから。来年は大阪万博に行こうかと思っているので、今は健康に気を付けているの。ついでに和歌山にも寄りたいから」と繕うように笑った。(深)

(1)https://www.brasilnippou.com/2024/241022-21colonia.html

(2)https://www.nikkeyshimbun.jp/2014/140628-41especial.html

(3)https://www.nikkeyshimbun.jp/?s=松原家に伝わる安太郎伝

(4)https://www.nikkeyshimbun.jp/2014/140816-62colonia.html

(5)https://www.nikkeyshimbun.jp/2009/090910-73colonia.html

(6)https://www.nikkeyshimbun.jp/2009/090911-72colonia.html

(7)https://www.nikkeyshimbun.jp/2009/090912-72colonia.html