従業員だけでなく組合員の子弟も、その仲間に加わるようになった。

従業員だけでなく組合員の子弟も、その仲間に加わるようになった。

健さんは、その若者たちと、組合事業に関して真剣に議論した。口角泡をとばした。聞き手は話に吸い込まれた。

一方で、彼らの意見をよく取り入れた。

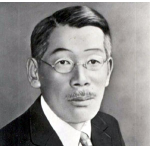

若者たちの側から見れば、下元専務…そう、ボツボツ「健さん」ではなく、呼称を「下元専務」あるいは「下元」と変えた方が話の内容に相応しくなってきている。

その下元専務は、仕事の上では厳しかったが、職場を離れれば、慈父のように自分たちに接してくれた。笑顔がたまらないほど良かった。

かくして、彼らを自家薬篭中のものとした。

産青連運動

一九三八年頃から下元専務は、彼ら若者の教育を本格化させた。自らの産組論を説き、目標を与え奮起させ、結集させようとした。そのため日本から「産青連運動」を導入した。

産青連…つまり産業組合青年連盟は、産組の運動に青年層を参加させ戦力とすることを目的として、日本全国の農村につくられた組織である。

因みに、当時、産組の活動を運動と称した。

この産青連運動の主眼は、産組の根本的改革にあった。

具体的には、例えば農産物の販売を始めとする総ての経済活動から中間商人を排除、彼らに流出していた利益を取り戻し豊かな農村を作ろうとしていた。

農産物といえば、まず米であったが、この販売から米問屋を排除、組合で販売しようとした。そのために問屋の人間が村に入るのを阻止した。時には揉み合いになることもあったが、そうした。一方で、地主を説得して収穫する米を組合に出荷させた。

そうして農村を豊かにし、生活レベルを高めようとした。

この産青連運動を導入した時、下元専務はコチアだけでなく、総ての邦人産組の青年層を対象とした。そのため、運動普及の中心機関は日伯産業組合中央会にした。

これは一九三四年に出来た日系産組の連合組織である。「産組中央会」あるいは「中央会」と略称された。

総領事館の青木技手が、その設立を提議、具体化した。

下元は、この中央会の専務理事も兼ねていた。その立場から産青連運動を導入、普及したのである。傘下の全組合の従業員や組合員子弟に参加を求めて……。

彼らはかつての健さん同様、少年期に移住してきた者が多かった。それが青年期に入り、この世代特有の、現状に対する物足りなさ、不安感に悩んでいた。悩みつつも、何をどうしたらよいか判らぬ無力感に苦しみながら、単なる一労働力として、組合あるいは農場で活気を欠く日々を過ごしていた。

そこに、ピニェイロスのバタタ市場での仲買人との抗争勝利で、その名を轟かせた「下元専務」から声がかかったのである。強烈な電波にふれたように、敏感に反応した。

一九三九年、下元は彼ら若者の代表を、サンパウロに招集、農村中堅青年講習会なるものを開いて、叫んだ。「立て!」「産組運動に身を投じよ!」と。下元の説く運動論は、日本のそれより、さらに急進的で、自分たちの城を、新社会を自分たちで建設する──という革命的な目標が込められていた。これが若者たちを覚醒させ、その血を沸かせた。

講習会は一九四一年までに計四回、開かれた。回を重ねるごとに、その熱気は増した。受講生の一人、黒川正巳は次のように書き残している。

「我々は、青年時代から組合の中に育ち、下元氏の感化を多分に受けている。忘れもせぬ全伯講習会、下元氏は青年たちに『産組運動以外に、我々百姓を救う道はなし』と喝破して奮起を促し、産青連結成の警鐘を乱打した。下元氏は、完全に青年の心をつかんだ」

その結成準備に熱中した若者の代表格の一人向井恒夫も、こう記している。

「四回に渡った講習会を通じて、受講者の青年たちの精神の昂揚状態は、今日想起しても異常なものがあった。その雰囲気は最後の講習会で最高潮に達した」

「最後の…」というのは一九四一年に開催された第四回講習会のことで、その終了後「全伯産業組合青年連盟」が結成された。盟友五、〇〇〇名、日系社会史上最大の組織といわれた。委員長には下元が選出された。