南援協は毎年、ポルトガル語が満足ではなく、十分に医療が受けられない日系人を中心にリオ・グランデ・ド・スール(RS)州、サンタカタリーナ州南部で巡回診療・健診を行っている。毎年3000キロ以上の距離を走り、約17の集落の移住者の治療や健康管理、予防を無料で行う、同協会創立前の1940年代から続く、核となる活動だ。

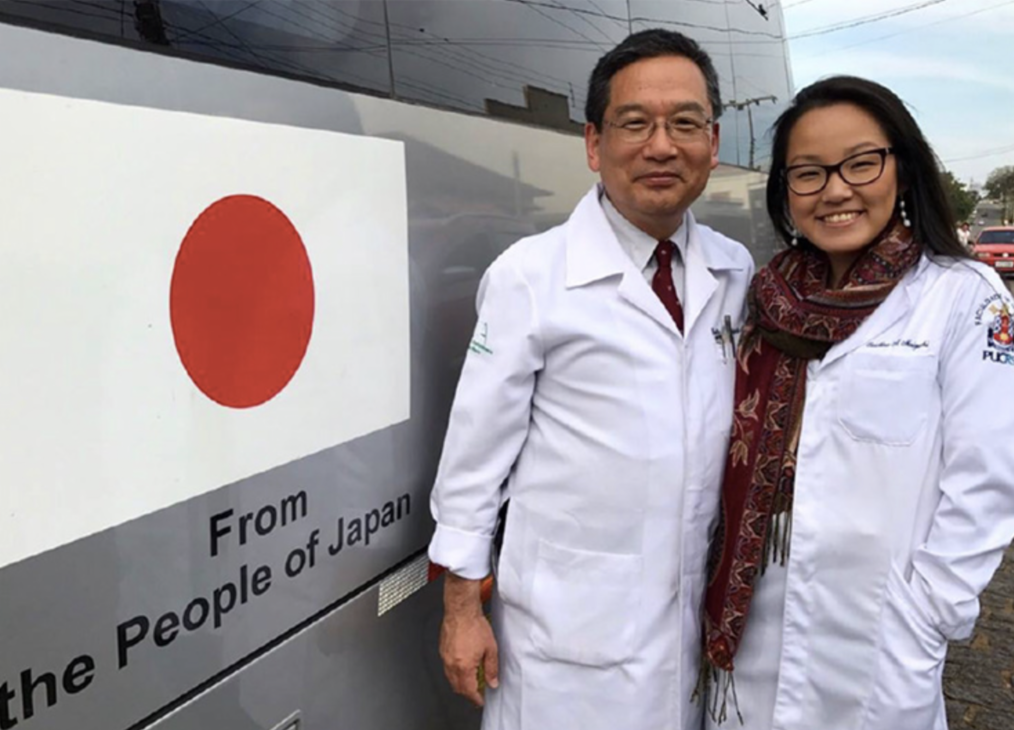

巡回には専用のバスが使われ、中には診察室や医療用品を置くための部屋がある。従来は南援協副会長の森口エミリオ秀幸医師(3世、67歳)が診療を担当し、看護師や事務ら総勢7人で対応していた。

大水害でバスもまた水に浸かり、修理不能という大損害を受けた。ただ、南部の各地に広がるコロニアも大きな被害を受けているという連絡が耳に入り、なんとか巡回診療を継続しようと試行錯誤。本来は5月から始める予定だったが、8月下旬に延期し、近隣のコロニアは普通乗用車2、3台で、遠方はマイクロバスを借り、10日間の遠征を2度繰り返すことで行った。

診察室は住民の家を借りたり、テントを建てたりなどして対応し、従来と変わらない内容の巡回診療を提供できた。ただ、コロニアでは畑が流されるなどの被害も多々あり、長年住んだ愛着のある場所を離れるべきかと真剣に考える人々もいた。

災害後は感染症などのリスクも増える。森口医師は「援協の建物やバスがなくなっても、病気は待ってくれない。必要としている人たちのために、どんな状況でも診療は続ける覚悟でやってきている」と巡回診療に込めた思いを話す。

祖父の故・細江静男さんが1930年台に始め、その後、父の幸雄さん(99歳)が引き継ぎ、森口医師は2007年から活動の中核を担っている。活動初期、細江さんはブラジル全土の日本人移住地を巡り、1975年に亡くなるまでの一生を日本人移住者たちの健康を守るために尽くし、ブラジルの〝シュヴァイツァー〟とも称された偉人だ。

森口医師は幼少期、サンパウロ近辺の巡回診療に同行した。昼間は一人ひとりに心を砕いた診療、夜は地域の人々への教育講演を行う祖父の姿が忘れられず、今も理想の医師像だという。そんな祖父と父の志を受け継ぎ、昨年も400人近くを診療し、高齢の1世らの健康をサポート。一人あたり約40分かけて丁寧に診療してきた。

最近は出稼ぎ者の留守を守る孤老人が多く、これまでに行ってきた移住者たちの健康管理・疾患予防のみならず、それぞれの移住地で介護予防や介護のための教育・指導、それに携わる人材育成をしていかないといけないと実感する。「診療のための巡回診療」から「移住者たちが人生最後の時を幸せに過ごすことを手伝う巡回診療」へと時代は変化している。

資金面を支えるのは日本で行うクラウドファンディングや独立行政法人国際協力機構(JICA)、多くの人々の寄付、そして森口医師ら南援協の人々の自己負担だ。運用資金面は厳しいが、巡回診療は現地日系移住者の命綱だ。

去年はバスのレンタルなど更なる資金面の苦労もあったが、森口医師は「多くの方々の温かいご支援とご協力のおかげで、全ての予定地を廻り診察を行うことができた。それぞれの場所で待っていてくださった方々の笑顔に、疲れも癒された。洪水の被害に遭われた方々の苦労話に、自分も頑張らなくては、と反対に勇気をいただいた」という。

約90年もの間、移住者たちのためにと続けてきた巡回診療は、南援協の活動の柱の一つだ。人々の健康を守り、最後の時を幸せに―。ブラジルの開拓、発展に貢献してきた移住者への敬意を胸に、向き合い続ける。(つづく、取材執筆=松田亜弓さん、JICA日系ボランティア)