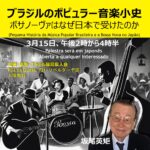

ブラジル福島県人会(佐藤フランシスコ会長)は15日午後2時から、同会館で、日伯外交関係樹立130周年記念イベントとしてブラジル音楽研究家の坂尾英矩さん(94歳、神奈川県横浜市出身)の講演会「ブラジルのポピュラー音楽小史」を行い、約50人が2時間以上も熱心に耳を傾けた。

坂尾さんは「ボサノーヴァはジャズ化したサンバだという人がいるが、ちょっと違う」と歯に衣着せぬ意見を展開した。大戦前、初めての非日系人留学生としてルイス・アントニオ・ピメンテルさんの名前を挙げた。訪日直後に大戦がはじまり、そのまま交換船で帰国するまで5年ほど日本で過ごしたリオ・ニテロイ出身のカリオカだ。

帰伯した後、文芸著述家として活躍し、特にポルトガル語による俳句を広めたハイカイストとして大きな功績を残した。日本関係著書は10冊以上もあり、リオ州文学アカデミーのメンバーだった。

坂尾さんは、彼の言葉として「ブラジルを代表する音楽は何かといえば、サンバではなくショーロだ。サンバはアフリカ伝来だが、ショーロは完全にブラジルのオリジナル」と紹介した。

なぜボサノーヴァは日本で大人気になったのかと尋ねると、「戦後、日本人男性は復興するために朝から晩まで懸命に働いていた。家に帰って気が抜けるホッとする音楽が聴きたくなった時、ジャズよりもボサノーヴァの方がリラックスできたから広まった。女性にとってはおしゃれ感覚、ソフトでスイートなセンスが好かれた」という説を披露した。

さらに坂尾さんが在聖総領事館文化班職員をしていた頃、訪日視察予定のブラジル人企業家に日本の説明をしていた。「帰国した企業家に土産話を聞いていた時、『日本は世界で唯一マリリン・モンローよりオードリー・ヘップバーンの方が人気ある興味深い国だ。日本人は独特のセンスを持っている。ぜひ商売したい』と聞いた。そこから日本人からボサノーヴァが愛される理由が分かった気がした」との経験談を述べた。

世界的に有名な「リオのカーニバル」が始まった経緯を質問すると、「1600年からエントルードというバカ騒ぎから始まった。1748年には初めて黒人グループが『コンゴ王の冠』をテーマに通りをパレード、1848年にラッパと打楽器付きのブロッコがマーチで通りを行進、1866年に通りで仮装行列が開始、1910年から道化の一種としてモモ王が登場、1908年に最初のエスコーラ・デ・サンバが創立、1929年にサンバ風マーチが盛んになり、バルガス独裁政権時代の1932年にカーニバルが公式イベントになった」という歴史をすらすらと語った。

一番仲の良かったブラジル人ミュージシャン名を問うと、1957年に知り合って以来の親友だった、当時はまだ世界的な著名人ではなかった「トム・ジョビン」の名をあげた。「130周年を記念して『日本人はここまでブラジル音楽を演奏できるようになった』ことを示すイベントをやりたい」とし、日本人のブラジル音楽の演奏家名を挙げた。

坂尾英矩さんは1931年9月横浜生まれ。戦後、日本大学在学時から学生バンドの一員として、進駐軍相手に地元の横浜や横須賀の基地で演奏し、ボサノーヴァ誕生前の1956年に来伯した。音楽関係の仕事をしながら、ジョゼ・ラモス・チニョロンやズーザ、オーメン・デ・メーロなどの著名音楽評論家たちと友達になり、ブラジル音楽を日本で広める努力をしてきた。