昨年に引き続き、2月下旬から3月上旬にかけて約2週間ブラジルに旅行しました。前半はカーニバル見物、後半は日系社会を訪問しました。

日本からのメンバーは、私を含めて60代の地理学教員3名と私の息子の計4人です。

中東経由で2月28日夕方にサンパウロに到着して、さっそくその夜にアニェンビーのパレード会場に出かけました。

アルキバンカーダ(観覧席)の収容人数では先輩格であるリオのサプカイのパレード会場にかなわないとしても、迫力あるサンバの生演奏と豪華絢爛なパレードから伝わってくる圧倒的なエネルギーは、本場のリオにも引けを取らないのではないかと思うほどでした。

2日後には空路リオに向かい、町中のあちこちで若い人たちが集まって盛り上がっているブロッコと呼ばれる所に行ってみました。

祭りに浮かれている人たちの中で、一見して観光客とわかる格好の私たちの方がむしろ周囲から浮いて目立っていましたが、4人で行動していたせいか、おかげさまで危ない目にも遭わずにカーニバル見物を終えることができました。

リオから空路サンパウロに戻って、後半の1週間は、レプレーザ連および徳島県人会のメンバー3人が加わり、ヴァンを借り上げて前回と同じモトリスタの運転でサンパウロ州内陸部への旅に出ました。

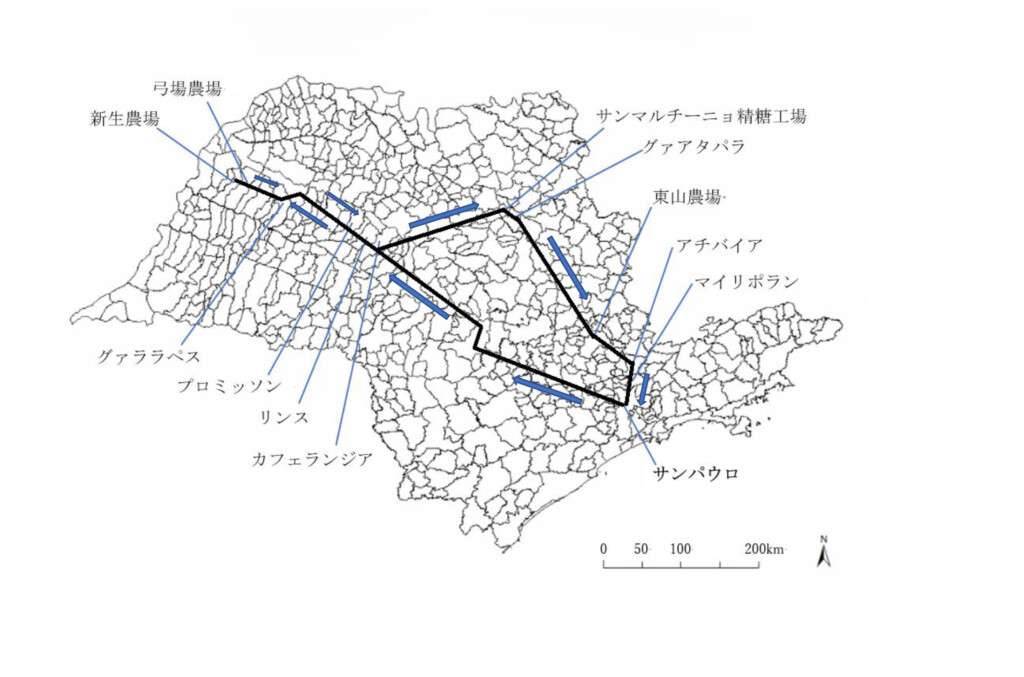

サンパウロ市からリンス、弓場農場(2泊)、グァタパラ(2泊)、アチバイアに宿泊してサンパウロ市に戻るというこれまでにも何度か回ったルートでした。

主な目的地は、カフェランジアの平野植民地、プロミッソンの上塚植民地の記念公園、グァララペス市役所広報担当、ミランドポリスのアリアンサ移住地の弓場農場とグァラサイの新生農場、グァタパラの農場跡とモンブカ地区の日系社会、カンピーナス郊外の東山農場、アチバイアの日系人が経営するバラ農園、そしてマイリポランで藍を栽培し藍染めを実践している日系人宅でした。

また、同行の一人がオーストラリアの日本人学校に赴任した経験のある石川県の教員であることから、カンポリンポの日本人学校とパライーゾの石川県人会館も訪問させていただきました。

今回、プロミッソンでは上塚周平との縁が深い安永家の当主和教氏から同家のこれまでの歩みについてお話しをうかがう機会がありました。かつては家族全員が一つの農場に集まって住んでいたそうですが、今日では家族が各方面に離れて活躍しながら連絡を取り合い時々は集まるというスタイルに変化しているというものでした。時代と共に変化しながら持続可能な家族関係を維持している点で興味深いお話でした。

各訪問先では、日系コミュニティが時代の変化に柔軟に適応しながら、それぞれの形でブラジル社会の中で存続しているという印象を受けました。ご対応いただいた日系社会の皆さんには、暖かく迎えていただき、「ブラジル社会と日系人社会に触れて、感じて、理解を深める」という旅の所期の目標を果たすことができました。

この度の旅を振り返ってありがたく、またよかったと思うことは、今回もサンパウロからレプレーザ連と徳島県人会のメンバーが同行していただき、ともに事故もなく楽しく学ぶ旅を終えられたことです。関係者の皆さんには心より感謝申し上げます。

さて、ここからは、参加メンバーからの感想です。

「百聞は一見に如かず」を実感 松浦直裕

私は、石川県で高校の地理教員をしています。地理の授業でブラジルを取り上げることもありましたが、今回のブラジル訪問で学んだことを、今後授業に生かしていきたいと思います。

私は、1994年から3年間オーストラリアのシドニーに滞在した経験があります。オーストラリアとブラジルのある南アメリカ大陸は共通点と相違点があります。同じ新大陸で、ヨーロッパ系の人々によって開発が進み、都市はヨーロッパ風の街並みも残っています。

一方、相違点として乾燥大陸のオーストラリアと、広大な湿潤地域の広がる南アメリカ。今回ブラジルサンパウロ州の一部を訪れましたが、何百キロも延々と続くサトウキビ畑を見て、乾燥大陸オーストラリアとの違いを認識しました。オーストラリアの農作地を何回か見学したことがありますが、乾燥地のため、常に水との戦いで、水の使用量を制限しながら農業を行っています。これに比べ豊かな湿潤地域の広がる南アメリカ、今後の発展が期待される地域だなと感じました。

また、サンパウロの発展ぶりには驚きました。予想以上の大都会で何車線もの道路が網羅され、自動車社会になっているなぁと感じました。経済発展しているブラジルの中心として、これから益々の発展が予想されました。

そして、日系人の方々の活躍も再認識しました。日系人の方々が明治時代から移民として南アメリカに渡っていたことは知っていましたが、今回サンパウロ州内陸部を訪れ、日系移民の方々の足跡の一部を見ることができて、先人の苦労や現在の日系人の活躍の様子を直接知ることができました。

今回の旅で「百聞は一見に如かず」を実感しました。現在、多方面で日系人が活躍し、ブラジル社会を支えている様子を拝見し、同じ日本人として頼もしくも誇らしくも感じました。地球の反対側から今後もブラジルでの日系人の活躍を期待しています。

ブラジルで受け継がれる日本文化 吉本勇

今回のブラジル旅行では、ブラジルに移住した日本人の子孫である日系人の足跡を訪ねました。日本の文化、生活様式、語学教育、経済活動などが初期移民の人たちから、2世、3世、4世へと受け継がれ、その努力と苦労の様子が印象に残っています。

日本人移民は明治時代に笠戸丸によってブラジルの地に渡って以来、コーヒー農場をはじめ多くの事業に携わってきました。地球の反対側の気候も文化も違う異国での生活は過酷なものであったでしょう。決して順風満帆ではなかったことは、事業に失敗して廃墟になった土地や当時の生活の面影を残す建造物(学校、野球場、寺院、協会、鳥居など)をあちらこちらで見たことから想像できました。文献などから知ってはいても実際に目の当たりにすると衝撃的でした。

そうした困難を克服して成功を収めた子孫たちにとって、日本人移住110周年の記念式典に秋篠宮家の長女眞子さまをお迎えできたことは、感無量であったに違いありません。

また今では、農場経営で成功した例が多くあり、日本語教育も続いてます。徳島県の阿波踊りをはじめとする郷土伝統文化の継承や石川県人会の様に日本文化の伝承に取り組む人たちもいます。弓場農場では居住者が役割分担を決めて日本語を使用しながら共同生活をしています。こうした人たちと実際に会えたことは、見聞を広める良い体験となりました。

私は徳島県に生まれ育ち、今は岡山県の阿波踊りの蓮で踊っています。今回の旅ではブラジルの阿波踊り団体「レプレーザ連」と文協ビルで踊りの練習を行いました。弓場農場の居住者や旅行者と阿波踊りワークショップも行い、グアタバラの日本語学校の子どもたちとも文化交流として阿波踊りを楽しみました。

現地でお世話になった方々にお礼申し上げます。

アクシデントにも前向きに 萩原陽人

20才になった私にとって10年ぶり2度目のブラジル訪問でした。ほぼ自給自足の生活を続ける弓場農場や広大なサトウキビ畑を再び目にすることができ、10年前が最後だと思っていた体験をもう一度味わえたことは貴重でした。

また、これまで教科書で学んできたブラジルの気候や文化、移民の歴史について、実際に現地に行って日系社会に触れることで、表面的な知識をより深めることができたのは、私にとって大きな学びでした。

旅の途中で予定通りにならないこともありましたが、そのような状況を楽しむことができたのも良い経験でした。

旅の序盤のカーニバル期間中のリオデジャネイロ訪問では、Webサイトを通じて事前に予約していたアパートに泊まれないというアクシデントが発生しました。

当初の観光予定を変更して宿探しに奔走することになりましたが、私は言語の壁と通信環境の問題で、ただ待つことしかできませんでした。

けれども、がっかりしているばかりでは仕方がないと考えて、街並みや立ち寄った地元のファストフード店をゆっくり観察し、おかげで注意深く見なければ気づけないような発見ができました。

結果としては充実した時間となり、こういった経験から日常でも不意のアクシデントを前向きに受け止め、できることを考えて楽しむ姿勢が大切だと学ぶことができました。

全体を通して、私にとってはこれ以上ないほど貴重な経験をさせてもらってとても満足しているとともに、旅行日程や歓迎会などの場を整えてくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。

自然と共生した暮らし 長井アメリア

私は阿波踊りレプレーザ連の連長を22年間務めています。今回の旅では、プロミッソン、アリアンサ、グァタパラなど、日本人移民が開拓した場所を訪問しました。

中でも、自然から得た健康的な食材を食べて暮らしている弓場農場の生活を見て、遠い幼少期を思い出しました。

私たちはまた、現在もコーヒーを生産しているカンピーナスの東山農場を訪問して、その農場がどのように誕生し、今日までどのように変遷してきたのかを学びました。とても興味深かったです。

グァタパラに着く前には、サトウキビを精製する世界最大級のサン・マルチーニョ精糖工場や、1906年に旧グァタパラ農場内に作られ、現在もそのまま残っている巨大な精製用煙突の威容を目の当たりにしました。

さらに、アチバイアでは日系人経営者の立派なバラ農園を見学し、最終日にはマイリポランで自宅の敷地でインディゴ(藍)を育て、染色までしている専門家を訪問しました。自然の葉から色素を抽出して藍染め液を作るまでの説明を聞いてから、実際に布を染める体験をしました。

この旅では、自然や歴史に関する授業を現地で受けながら、それぞれの場所で新しい人たちとの交流を楽しく行うことができました。おかげさまで素晴らしい旅行となりました。

過去からつながる現在 青木マルタ

私は「阿波踊りレプレーザ連」の一員で、今回、日本からのメンバーとともにサンパウロ州内陸部への旅行に参加しました。日本人移民の歴史に触れる機会に恵まれ、学びと感動の充実した日々でした。

旅の初日に、ブラジルにおける日本人の集団移住発祥の地の一つとして知られるプロミッソンとその郊外にあるゴンザガ教会を訪れました。この地域には、私の父方の祖父の故郷である福岡県から多くのカトリック教徒が移住してきました。私の父は1943年3月5日にこのあたりで生まれたのですが、私が訪れた日は嬉しいことに82年後の同じ日でした。2年前に亡くなったばかりの父を懐かしく思う私は、この偶然の一致にとても感動しました。

旅の2日目に訪れた弓場農場は、1930年代に創立して以来、自立、協力、芸術を理念に、自然環境と日本の伝統を大切にしたシンプルな暮らしを実践し、私もそれを体験しました。まるで時代を遡ったようで、好奇心と感嘆を呼び起こしました。

私はまた、旧グァタパラ農場跡、カンピーナス郊外でコーヒーを生産している東山農場、アチバイア郊外で日系人が経営するバラ農園、マイリポランで藍染めを実践している日系人女性など、訪問したこれらすべての場所で過去と現在のつながりを感じ、ブラジルの大地に根付いていくために粘り強く働いた私たちの先祖の存在の重要性を認識することになりました。

私はこのような経験ができたことにとても感謝しています。そして、私自身もブラジルでの阿波踊りの実践を通じて、東洋の伝統の維持と日本の友人たちとの社会的絆の強化に貢献できることに感謝しています。

期待した以上の忘れがたい旅 山本マリア

私は1984年に徳島県に派遣された元研修生で、ブラジル徳島県人会の一員です。今回は、萩原先生が企画したサンパウロ州内陸部の日本人植民地や日系人が活躍している現場を訪ねるすばらしい旅に参加できたことに感謝しています。

最初の目的地は、カフェランジア郊外でマラリアの悲劇に見舞われた平野植民地でした。続いてプロミッソンでは、上塚植民地の記念公園に行きました。その近隣にある、福岡県出身の人々が建てた美しいカトリック教会も訪れました。リンスの町中での散策では、本派本願寺も訪れました。

弓場への道中に立ち寄ったグァララペスの役所では、市長さんにも庁舎に住み着いている犬にも会うことができ、姉妹都市である名取市の名前のついた公園にも行きました。

その後、ミランドポリスのアリアンサ地区にある弓場農場を訪れた時には、昔に戻るタイムトンネルに入ったような印象を受け、自分の子供時代に両親や祖父母から聞いた昔の話を思い出しました。

ヤマと呼ばれるこの農業コミュニティはほぼ自給自足で自立していて、そのライフスタイルはとても自然で活気があり、芸術活動も大切にしています。

弓場農場から派生したグァラサイにある新生農場も訪れました。対照的に閑散としていましたが、労働者を雇って牛の飼育で生計を立てているとのことでした。

その後、グァタパラに移動して、鉄道駅やかつてのコーヒー農場の豪邸、映画館など歴史的に重要な施設は、残念ながら廃墟と化していました。この地域で支配的なのはサトウキビ栽培であり、それを象徴する世界最大級のサン・マルチーニョ製糖工場を外から見学しました。

次に訪れたカンピーナス郊外にある東山農場は、とても美しく魅力的で、散策するには理想的な場所でした。最初の所有者がポルトガル人で、その後日本の三菱関係者がこの農場を購入したという農場の歩みやNHKテレビで放映された「ハルとナツ」もここで撮影されたという興味深いお話を聞きました。

アチバイアでは、日系人の経営者が多くの労働者を雇用してコロンビアからの美しいバラを13アルケールの面積で栽培している農園を見学しました。ここで生産される花はすべてオランブラの生花市場に出荷されるそうです。

サンパウロ市に戻る直前に立ち寄ったマイリポランでは、日系人の若い女性が藍を育てていました。

この旅行では、日本からの移民がブラジルで苦労してきた歴史に触れることができ、私の期待を超えた、忘れられない思い出になりました。旅行では、いろいろな方々に歓迎していただきました。本当にありがとうございました!