ブラジルでも夢と希望を与えた漫画

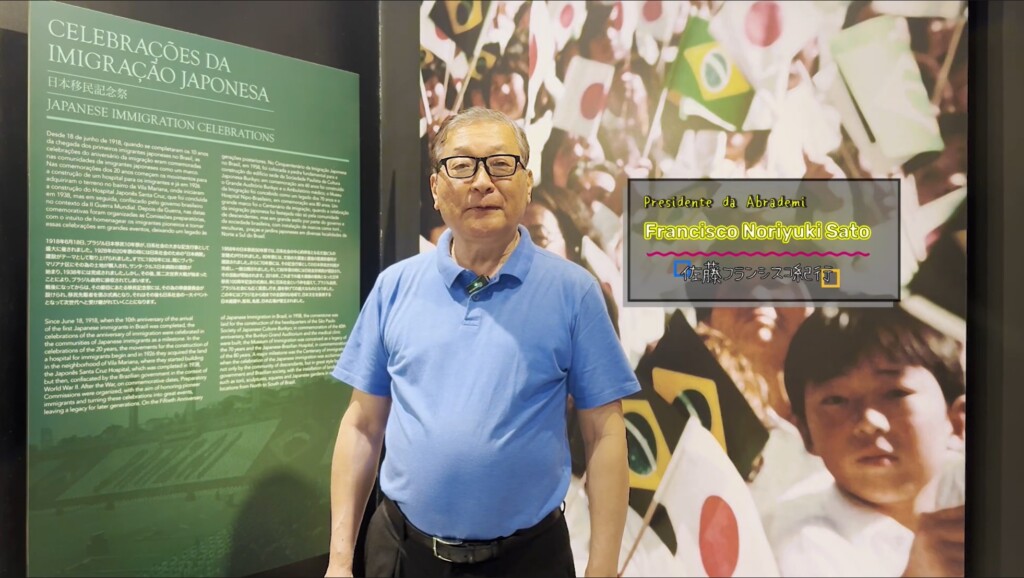

第2次世界大戦で荒廃した日本で、マンガとアニメは希望の息吹として登場した。「現代マンガの父」手塚治虫のような作家は、『鉄腕アトム』(1952年)などの作品を通じて努力で困難を乗り越える登場人物を描いた。「それは当時の日本社会の写し鏡であり、忍耐強く再建されていく姿そのものでした」と語るのは、1984年に設立されたABRADEMI(アブラデミ、ブラジル漫画家協会)の佐藤フランシスコ会長だ。日本の「努力と克服」の物語は海を越え、1960年代以降、移民が日本からのマンガ雑誌をブラジルに持ち込むことでこの地に伝わった。フランシスコさんは「二世は振り仮名を使って日本語のマンガを読んで、日本語を覚えました。これは文化を守る手段でもあったのです」と振り返った。

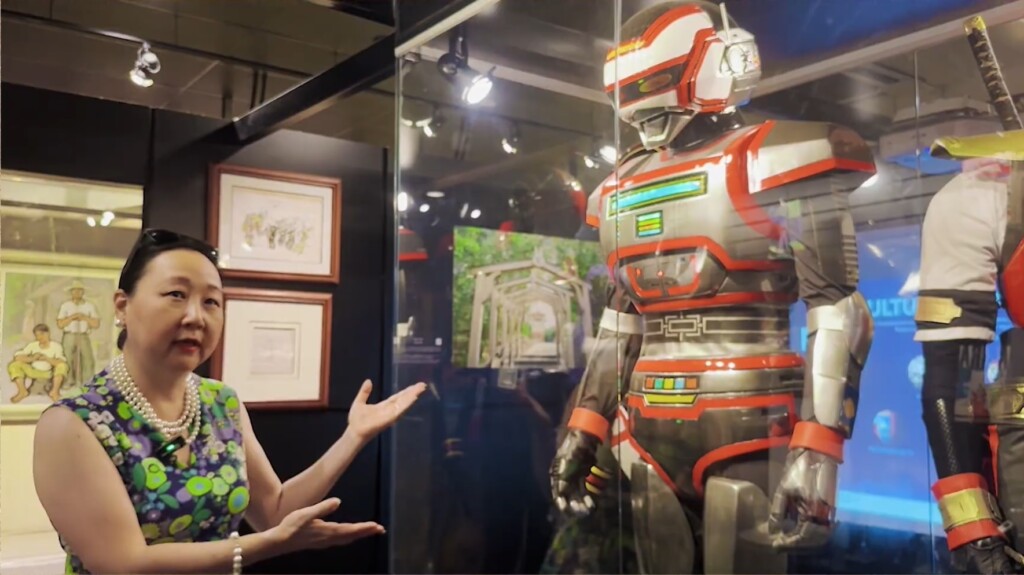

マンガが60年代から日系コミュニティ内で読まれる一方、アニメや特撮はテレビでその第一歩を踏み出した。1963年、特撮ヒーローシリーズの『ナショナルキッド』が白黒で放送された。日本のポップカルチャーに関する研究者・歴史家であり作家でもある佐藤クリスチアネさんは「当時はモノクロテレビしかなく、視覚的には限界がありましたが、子どもたちは夢中になって見ていました」と解説する。1970年代にはサッカーW杯をきっかけに技術革新が進んだ。「衛星放送によるカラーテレビの登場で、マナウスで製造された日本製テレビの販売が急増しました。『マッハGoGoGo』などのシリーズが鮮やかな色彩で命を吹き込まれたのです」。

1980年代にはアニメの放送が一時的に減少しましたが、その間に特撮の『ジャスピオン』や『ウルトラマン』が大ヒットを記録した。クリスチアネさんは「街で日系人の子どもがヒーローだと間違われることもあったんですよ」と、日系の友人がベロオリゾンテで〝ジャスピオン〟の登場人物と間違われたというエピソードを笑いながら語った。

シルビオ・サントスが宣伝、USP卒業論文にも

シルビオ・サントス氏が率いるSBTテレビ局はアニメを家族向けの娯楽として扱っていた。「彼は『愛の若草物語』を〝ノヴェーラ〟(連続ドラマ)のように宣伝したんです。『他局のドラマの後はこのチャンネルへ!』ってね」と物まねを交えて語った。

当時、漫画ファンたちは手作業でマンガを紹介していた。1972年にサンパウロ大学(USP)建築都市計画学部で提出された卒業論文には、定規とペンを用いてマンガを翻訳・分析した様子が記録されている。フランシスコさんは「インターネットが登場する何十年も前の、まさに職人技のような作業でした」と強調した。

そして、1990年代には世界的なブームが訪れる。『聖闘士星矢』(1994年)はブラジルで社会現象となり、クリスチアネさんは「当時、私が働いていた当地のアニメファン雑誌『未来のヒーローたち』にはキャラクターへのラブレターが殺到しました。郵便袋がコンビ車の天井までつくほど積まれて、次から次へと届いていたほどです」と証言する。

続いて『ドラゴンボールZ』『セーラームーン』『ポケモン』が登場し、アニメは文化現象としての地位を確立した。彼女は「ポケモンは単なるアニメではなく、〝カワイイ〟という概念を再定義する存在であり、ファッションにも影響を与えているんです」と分析した。

フランシスコさんにとって、この文化遺産は単なる娯楽を超えてた。漫画やアニメは、「ブラジルにおける日本人のイメージを〝異質な存在〟から〝家族・努力・夢を語る世界の創造者〟へと変えてきました」と述べた。

ブラジル日本移民史料館の漫画アニメ常設展示はこの旅路を凝縮している。クリスチアネさんは「マンガとアニメは架け橋なのです」と締めくくった。

ブラジル人にも共感が広まった日本の漫画

《記者》マンガがブラジルに登場したきっかけは?

《佐藤フランシスコ》日本移民が、祖国から子供のために日本語で書かれた雑誌を購入していました。その雑誌は、当時はマンガ専門ではなく、小説や随筆、さまざまな物語が掲載された総合雑誌でした。その中に、数本のマンガが含まれていたのです。現在のような形式とは異なっていましたが、時間の経過とともにマンガの存在感が増し、私たちが今知っている形へと発展しました。移民の子どもたちは家庭内で日本語を話していたため、当時のマンガにはふりがながあったため、読みやすかったのです。

《記者》昔のマンガが日系二世に与えた主な影響は?

《フランシスコ》最大の影響はビジュアル面ではなく、その内容にありました。1950~60年代のマンガは、戦後の日本を反映していました。たとえば、長い道のりを歩いて通学する子どもたちや、さまざまな困難を努力で乗り越える物語です。これは、親が農業や商業に従事していた日系二世たちの現実にも通じるものでした。メッセージは明確「勉強して、働いて、困難を乗り越える」でした。アメリカのコミックでは、ヒーローはすでに超能力を持って生まれてきますが、日本のマンガでは、登場人物が成長し、年を取り、努力して何かを成し遂げるのです。

《記者》昔のマンガと現代のマンガ(例:ドラゴンボールやポケモン)との違いは?

《フランシスコ》昔のマンガは現実的な努力と成長を描いていました。現代のマンガは、ゲームのようなファンタジー要素が強いですね。例えば、『ドラゴンボール』では壮絶なバトルが展開され、キャラクターが〝復活〟することもあります。しかし昔のマンガでは、15歳の少年が大人になり、高校を卒業するという、現実的な成長が描かれていました。

《記者》なぜ非日系のブラジル人にもマンガが人気になったのでしょうか?

《フランシスコ》翻訳が広まったことも理由の一つですが、本質的には〝共感〟です。マンガの登場人物は現実の人間のように成長し、学び、働き、年を取ります。一方、西洋のコミックのスーパーマンは、永遠に30歳で変化しません。さらに努力や家族といったテーマがブラジル社会とも響き合いました。日系でなくとも、読者自身の人生をマンガに重ねて見ていたのです。

《記者》ABRADEMIの役割とは?

《フランシスコ》ABRADEMIは、まだマンガが知られていなかった時代に、その普及のために設立されました。1980年代には文協での展示会や、マンガの描き方講座などを開催しました。南米初となる「マンガ博物館」をガルサ(サンパウロ州)に設立しようと尽力しており、そのために私たちのコレクションを市に寄贈しました。希少な雑誌、手描きの6メートルパネル、アニメのオリジナルフィルムなども含まれています。

《記者》ABRADEMIの所蔵品の中で、最も価値があるものは?

《フランシスコ》1972年にサンパウロ大学(FAU-USP)の学生が作成した卒業論文(TCC)があります。コピー機もなかった時代、彼らは手作業でマンガを分析し、ポルトガル語に翻訳していました。手塚治虫のような作家にも言及されており、日本の美学がブーム以前からブラジルに影響を与えていたことがわかります。さらに、初代ウルトラマンや、1950年代に移民が持ち込んだ雑誌も寄贈しています。

《記者》ABRADEMIの今後の展望は?

《フランシスコ》マンガの普及という使命はすでに果たしました。これからはその歴史を保存することが重要です。ガルサに保管しているコレクションは、再び一般公開したいと考えています。次世代が、この文化の歩みを知ることができるようにしたいのです。

『聖闘士星矢』以降、爆発的に広まり社会現象に

《記者》アニメのブラジルにおける歩みは?

《佐藤クリスチアネ》最初にアニメがブラジルに入ってきたのは1960年代で、ニテロイ映画館でポルトガル語字幕付きで上映されたのが始まりです。テレビでは、1963年に『ナショナルキッド』が放送され、これが先駆けとなりました。ただ、当時どうやってそのような番組が放送権を得たのかは今でも謎です。1970年代には、『マッハGoGoGo』や『ジャングル大帝』などがテレビ・トゥピやレコル局で放送されました。これらの作品は冒険、心理ドラマ、そしてアメリカのアニメとは違う美学が組み合わされており、複雑なストーリーで子どもたちを魅了しました。

《記者》アニメ人気の決定的な瞬間は?

《クリスチアネ》1994年の『聖闘士星矢』が転機でした。この作品はバンダイのアクションフィギュアを使ったマーケティング戦略で、大きな成功を収めました。『未来のヒーローたち』のような雑誌にはキャラクターへのラブレターが殺到し、手紙がコンビで届くこともありました。日系の友人が「ジャスピオン」と間違われるような現象も起きました。

《記者》特撮(ジャスピオン、ウルトラマンなど)はこの人気とどう関係しているのですか?

《クリスチアネ》1980年代にアニメの放送が途絶えていた時期、特撮がその空白を埋めました。『電撃戦隊チェンジマン』や『ジライヤ』のようなシリーズは新たなファンを生み出しました。その影響は今も続いており、子どもが「日本人はジャスピオンみたいに話す」と思っていたという話もあります。これらの作品は、日本を〝ヒーローの国〟というイメージで定着させ、現在の〝ドラマ〟(通常は英語dramaが使われるが、日本のそれは特別に「dorama」と表記される)にも影響を与えています。

《記者》日伯友好条約130年後の現在、アニメとマンガの遺産とは?

《クリスチアネ》それは〝ステレオタイプの打破〟です。かつて日本人は〝異国的な存在〟と見られていましたが、今では創造性や革新性の象徴とされています。『ポケモン』の〝カワイイ〟文化や、『鬼滅の刃』の大正時代をベースにした美学は、ブラジルのファッションにも影響を与えています。ただし、懸念点もあります。それは〝成功の公式を模倣する〟という傾向で、マーベルのように独自性が失われつつあることです。

《記者》日本のポップカルチャーにおいて、オリジナリティの未来は?

《クリスチアネ》もちろん希望はあります。『鬼滅の刃』はその好例です。歴史的背景を活かしながら新しい物語を紡いでいます。また、若い世代の日本旅行熱は、スクリーンの外で文化を体験したいという意欲の表れです。アニメで描かれた場所を実際に訪れ、日本の過去を学ぶ姿が増えています。忍者とロボット、海からインスパイアされたモンスターなど、自由な発想があれば、オリジナリティの火は消えることはありません。

《記者》この文化的遺産で、今なお認知が必要な点は?

《クリスチアネ》それは、インターネット以前から文化を支えてきた〝草の根のファン〟の存在です。たとえば、1972年のサンパウロ大学の卒業論文では、手塚治虫の作品が分析されており、手書きで翻訳までしていました。こうした努力が文化を生かし続けたのです。今後は、商業的な成功だけでなく、多様性に目を向ける必要があります。Yaoi(ボーイズラブ)からJ-ファッションまで、日本は〝ポケモンとサムライ〟だけではありません。それは、今なお私たちにインスピレーションを与え続ける、豊かな文化的エコシステムなのです。(銘苅ロドリゴ記者)