ボリビアで暗号通貨の利用急増=インフレと通貨不信で資産防衛

深刻な経済危機に直面する南米ボリビアで、暗号通貨利用が急拡大中だ。インフレ率25%、ドル不足、制度不信を背景に、国民はデジタル資産を実用的な決済手段や資産保全の手段として活用し始めていると7日付ブルームバーグなど(1)(2)が報じた。

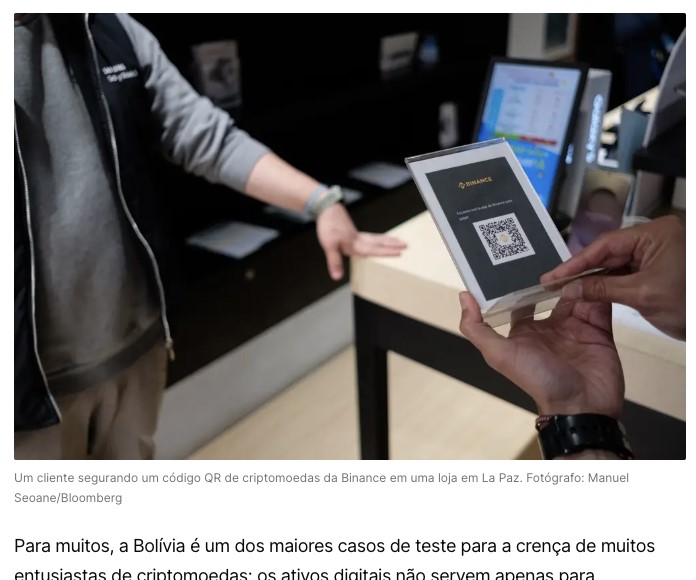

ボリビアでは24年に暗号通貨の使用禁止が解除されて以降、国内のデジタル決済が急増。25年上半期の暗号通貨取引総額は約3億ドルに達し、前年同期比で5倍超となった。首都ラパスの街中では暗号通貨でコーヒーや日用品を購入できる店が増え、地方の露店でもQRコード決済に対応する姿が見られるようになった。

急速な広がりの背景には、深刻な経済失速が...

有料会員限定コンテンツ

この記事の続きは有料会員限定コンテンツです。閲覧するには記事閲覧権限の取得が必要です。

認証情報を確認中...

有料記事閲覧について:

PDF会員は月に1記事まで、WEB/PDF会員はすべての有料記事を閲覧できます。

PDF会員の方へ:

すでにログインしている場合は、「今すぐ記事を読む」ボタンをクリックすると記事を閲覧できます。サーバー側で認証状態を確認できない場合でも、このボタンから直接アクセスできます。