寄稿=たった一度の「老い」を楽しむ=日々機嫌良く生きる知恵=サンパウロ市在住 毛利律子

初めての認知症機能検査

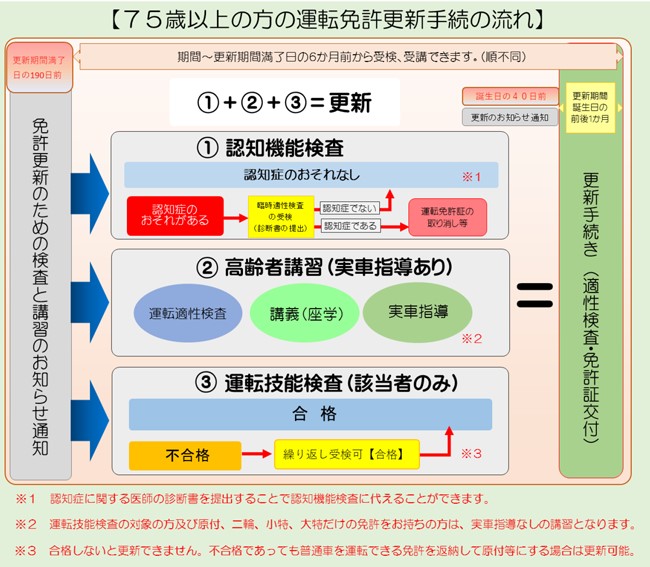

今年6月、一時帰国中の筆者は、日本で後期高齢者運転免許証更新のための講習を受けた。普通自動車第一種(いわゆる自家用車を運転するため)免許の場合は、講義(座学)と運転適性検査テスト、実車指導を経たうえで合格したら、地元警察署で写真を撮り、新しい免許証が発行される。

70歳以上は受講が義務で、75歳以上の場合は認知機能検査が含まれる。筆者はブラジルでは運転しないので、その事情は分からないが、75歳にして初めて受けた更新手続きの流れを簡単に紹介したい。

まず、免許返納をしていない免許更新運転者に、誕生日前に「高齢者講習のお知らせ」のハガキが届く。そ...

有料会員限定コンテンツ

この記事の続きは有料会員限定コンテンツです。閲覧するには記事閲覧権限の取得が必要です。

認証情報を確認中...

有料記事閲覧について:

PDF会員は月に1記事まで、WEB/PDF会員はすべての有料記事を閲覧できます。

PDF会員の方へ:

すでにログインしている場合は、「今すぐ記事を読む」ボタンをクリックすると記事を閲覧できます。サーバー側で認証状態を確認できない場合でも、このボタンから直接アクセスできます。