《記者コラム》外国人問題の本質とは何か?=与党過半数割れの参院選挙争点=海外在住日本人からの視点

「自分がされたくないことを相手にしない」

与党過半数割れとなった今回の参院議員選挙では、外国人政策が初めて争点となった。つまり、今までの外国人政策に関して「良くなかった」と国民の御宣託が下った。「ようやく日本国民が気づいてくれた」という意味で、とても有難い選挙結果だったとの気持ちでいっぱいだ。コラム子は海外在住日本人の立場から「日本は移民を受入れるかどうかの根本的議論を」と常々訴えてきたからだ。

コラム子は、できることなら『日本は移民を受け入れない方が良い』と思っている。日本の良さは、海外に住んでみて初めてわかると言っても良い。日本在住の日本人にとって日本の日常は当たり前すぎて、日本の本当の良さは分からないと思う。海外在住になって、日本の素晴らしい生活環境を失った時にこそ、その貴重さ大切さが身にしみる。

日本に外国人住民が増えれば増えるほど、日本が長い歴史によって培ってきた貴重な精神遺産が影響を受けて、どんどん世界平均の方向に薄められていくのではないか。独自性を残すには、できるだけ日本人で社会を作った方が濃度が維持しやすいだろう。

だが、国民的な議論をした結果、もしも「どうしてもある一定数、受け入れないと経済活動や社会のサービスが維持できない」というのであれば、『きちんとした待遇』で受け入れるべきだ。〝現代の奴隷制度〟と揶揄されるような技能実習制度は、先進国にあるべからざる悪制度だ。外国人も同じ人間であるから、しっかりと「隣人としての敬意」を持って受けれるべきだと思う。

海外在住日本人として思うのは、「自分がされたくないことを相手にしない」という対人関係の基本だ。だから「日本は移民を受入れるかどうかの根本的議論を」と言い続けてきた。

それが今回の選挙で、ようやく一歩進んだ気がする。だが気になるのは、外国人観光客に関する件と、外国人労働者の件がごちゃ混ぜになって論じられている点だ。本質的に異なる次元の問題なので一括りにするのはやめてほしい。次の一歩を踏み出す前に、ぜひ次の点にも気を配ってほしい。

ブラジル日本移民はなぜ子弟を大学に行かせたか?

そもそもコラム子の観点からすれば、「外国人問題」という言い方自体が、問題の本質をはぐらかす論点の立て方だ。

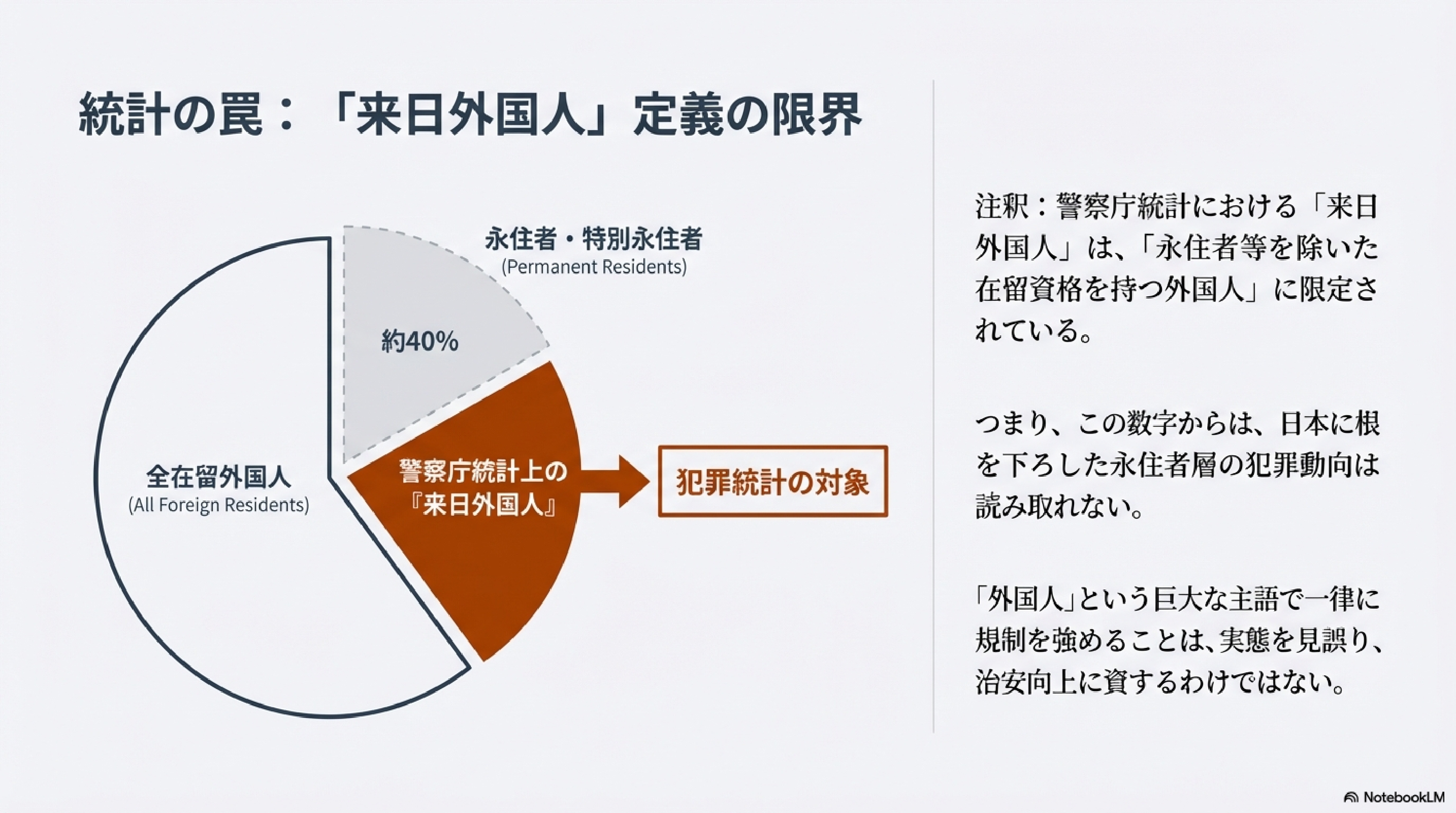

「外国人問題」というと、さも外国人に問題があるのかと勘違いする人もいるような言い方だと思う。日本国内で「外国人問題」として起きている現象の根本的な原因は、次の3点に起因することが大半だと考える。(1)グローバリズムの過度な進展、(2)日本の少子化、(3)世界的な経済格差の拡大だ。

この3点が解決されれば、外国人導入はしなくても済む。だが(1)と(3)は世界的な風潮であるから、日本だけではどうしようもない。だが(2)に関しては、日本政府が本気で取り組めば改善する可能性が高い。この3点が原因で起きている現状を補うために、外国人が日本で労働者として大量に働くことが、なし崩しに容認されている。

「外国人を労働者として受け入れること」と「移民受け入れ」は別だと、日本の多くの人は考えているようだが、それは限りなく表裏一体の関係だ。デカセギ日系人は事実上の移民ビザである「永住に切り替えできる査証」で訪日していたのに、「外国人労働者」としてしか待遇されなかった。ずっと働いてほしいが、「移民とは認めたくない」という二枚舌の制度だった。

加えて今まで国民的な議論なしに、技能実習制度も2027年から育成就労制度という永住可能な選択肢がある制度にすり替わろうとしている。

万が一、国民的な議論の結果「外国人を受け入れざるを得ない」となるのであれば、義務教育段階における外国人労働者子弟の扱い方を根本的に考え直すべきだ。その国の教育を受けたものは、その国の常識を身につけ、それを家族に移民の言葉を使って伝えることができる。

例えば、ブラジル日本人移民の場合、最初は3年、5年出稼ぎとして働いて、お金を貯めたら日本に帰ると考えてやってきた。だから最初は、子供にはブラジルの学校に行かせず、ポルトガル語も覚えなくてもいいという形で始まった。

だが、第2次大戦の結果、日本人移民にとって敗戦した日本に帰れる場所はなくなり、泣く泣く帰国を諦めた。そのなかで「ここに骨を埋めるなら、子供にはしっかりとした教育を受けさせよう」という日本的な伝統思考で考え、自分たちは長男・次男と一緒に洗濯屋や農業に従事して家族の生活を支え、三男以下の子供はブラジルで大学に進学させた。

その結果、サンパウロ州で一番優秀な学生が集まるサンパウロ大学(USP)の入学者の1割が日系人という時代まであった。人口1%にも満たない日系人が優秀大学の1割を占めた。東大の入学生の1割が外国人子弟という時代を想像して見てほしい。それがブラジルでは可能だったのは、外国人子弟とブラジル人で教育上の差別がなかったからだ。

そして移民家庭の中にはブラジルの立派な大学に進学して有名企業に勤めるもの、公務員や弁護士、医者、教師などが大量に生まれた。家族の中に一般社会に適応したものがいることで、移民家族が一般社会から求められている点を、その家族全体が認識するようになる。そうなれば2世が親になる時代、つまり20年、30年後には一般社会との軋轢はほぼ消える。

外国人受け入れには教育制度改革が肝要

日本では1980年代にブラジルからデカセギを受け入れるようになり、もう30年がすぎているが、在日ブラジル人子弟で日本の高校を卒業しているものは半分もいないと聞く。それは日本の義務教育において、日本人子弟は授業内容を理解しないと卒業させないし、不登校になれば先生が訪問して心配してくれるが、外国人子弟は放って置かれる現実があるからだ。もちろん、地方自治体によって差は大きく、しっかりやっているところもあるだろう。

だが、在日外国人子弟に対して30年余りも中途半端な教育状態が日本国内で放置された結果、日本語でもポルトガル語でもまともに教育を受けていない数万人、十数万人の世代が生まれてしまった。それは、きちんとした移民受け入れ体制を取らなかったからだ。「受け入れるならしっかりとした体制を」というのはそのためだ。

日系人は最初から永住ビザにつながる制度で受け入れられた。これは世界的に見て「移民制度」以外の何者でもない。にも関わらず、日本政府は日本国民にきちんとした説明をせず、日系人を「一時的な外国人労働者」として扱ってきたから教育問題が生まれた。

そんな誤った日系人受け入れ方法に反省することなく、リーマンショック以降、日本政府は技能実習生という〝まやかしの制度〟を拡大させたから現在のような事態になっている。今まで見て見ぬふりをしてきたこの問題の根は深い。

この議論の根本において「自分がされたくないことを相手にしない」という人間関係の基本があると思う。敬意をもって相手に接する「おもてなし」の文化だ。それが今までの日本には欠けていた。我々、海外在住日本人からすれば、移住先国家からどう扱われてきたかは非常に大事な問題だ。

日本人がブラジルでどう扱われてきたか。なぜ25万人もの日本人がブラジルに居着いて、270万人もの日系社会を形成したか。その裏返しが、今日本国内で起きている。ブラジル日系社会で起きたことに目て見ぬふりをするのでなく、「外国における日本人の国際化」と「日本国内における外国人の国内化」はパラレルな現象であり、両方を等分に分析することで初めて理解できるのではないか。今までの日本は、国内だけに視点を置きすぎてきたのではないかと思う。(深)

【過去の関連コラム】

★本紙2023年6月27日付「《記者コラム》欧米から増えるブラジル人労働者勧誘=日本は移民受入れの根本的議論を」

https://brasilnippou.com/ja/articles/230627-column

★本紙2024年2月6日付「《記者コラム》移民大国ニッポンという現実認識を=なぜ外国人子弟教育はアフリカ並み?」

https://brasilnippou.com/ja/articles/240206-column

★本紙2024年11月12日付「《記者コラム》技能実習全盛で訪日就労どうなる?=「日本語勉強して直接雇用目指せ」=一般ブラジル人が育成就労行く時代に?」

https://brasilnippou.com/ja/articles/241112-column