ノーベル賞の陰にブラジル人物理学者=「退屈な研究」で一躍脚光

25年のノーベル物理学賞が7日に発表され、その栄冠は、微小な量子現象を人間が観測可能なマクロスケールで実証した3人の研究者に授けられた。だがその理論的土台を築いたのは、45年前に量子散逸を研究した一人のブラジル人物理学者、アミール・カルデイラ氏だった。受賞者ではない彼の名が、いま世界の科学界で再び脚光を浴びていると13日付BBCブラジルなど(1)(2)が報じた。

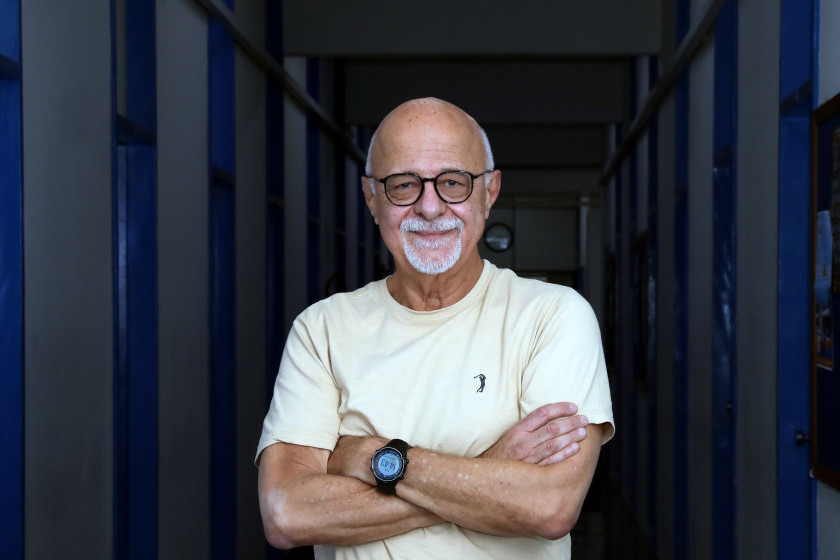

カルデイラ氏は8月28日、長年教鞭を執ったカンピーナス州立大学(Unicamp)を正式に退職したばかり。だが、ここ数日は退職後の静かな日常とはかけ離れたものとなっている。自身の博士研究がノーベル賞受賞者3人の業績に引用されて以来、取材や講演の依頼が相次ぎ、それに精力的に応じているという。

受賞者は英ジョン・クラーク氏、仏ミシェル・デヴォレ氏、米ジョン・マルティニス氏の3人。量子現象をマクロスケールで実証した功績が評価された。これまでは原子よりも小さい微小粒子の世界でしか観測されなかった量子特性が、電気回路のようなより大きな物体でも再現可能であることを実証したのだ。

この画期的な実験は、量子コンピューティング(量子力学の原理を応用した次世代型の計算技術)の道を切り開いたとされている。だが、その理論的基盤を築いたのは、カルデイラ氏が70年代後半、英国サセックス大学において指導教官の英国人物理学者アンソニー・レゲット氏(2003年ノーベル物理学賞受賞者)と共同で構築した研究だった。

興味深いことに、カルデイラ氏が博士論文で取り組んだ「量子散逸」というテーマは、本人にとって当時「少々退屈」と感じられた分野だった。リオから英国に渡り、博士号取得に臨んだ際、同氏は別の研究テーマを志望していた。だが、偶然の積み重ねにより、この分野が同氏の学術的人生の中心となった。

量子力学は、25年に理論誕生から100周年を迎える。量子力学は、原子よりも小さな極微の世界の挙動を説明するために生まれた理論であり、その中には古典物理学では説明できない奇妙な現象が数多く存在する。カルデイラ氏や指導教官のレゲット氏、そしてノーベル賞受賞者3人は、この理論の研究に長年没頭してきた。

今回のノーベル賞対象となった研究は「量子トンネル効果」と呼ばれる現象に関わっている。この効果は、粒子が通常ならば超えられない障壁を通り抜けてしまうという、量子力学特有の性質だ。例えれば、ボールが壁に当たって跳ね返るのではなく、壁をすり抜けてしまうようなものだ。

今回のノーベル賞受賞者の一人であるクラーク氏らは1985年、この効果が原子や電子のような極小の粒子に限らず、理論上はもっと大きな物体でも起こりうることを示した。だが、実験での再現は容易ではなかった。ここで重要な役割を果たしたのが、カルデイラ氏の博士論文で提唱された「量子散逸」の理論だった。

量子散逸とは、量子系が周囲の環境と相互作用することで、量子の特性が失われてしまう現象を指す。例えば電気回路における抵抗などが散逸を生み出し、その影響が大きいほど量子トンネル効果の発現は妨げられる。カルデイラ氏とレゲット氏が共同で築いた「カルデイラ・レゲットモデル」はこの散逸を詳細に解析し、制御する方法を示した。

この理論的枠組みをもとに、クラーク氏らは環境との相互作用を管理し、マクロスケールの量子現象を初めて実験的に確認した。こうして量子コンピューティングをはじめとした革新的技術の発展が加速した。

カルデイラ氏は当初、量子散逸の研究に対して興味を持ちきれず、別のテーマを志望していた。しかし、指導教官や環境の影響により自然とこの分野に取り組むこととなり、その成果が今日の科学界に大きな影響を与えている。

同氏は退職後もシニア教授として研究と教育に意欲的に取り組み続けている。10月には同氏の75歳を祝う国際学術イベントがUnicampで開催され、多くの元教え子や研究者が集い、その功績を称える予定だ。