《寄稿》こんなにも崇高、古き良き日本=小泉八雲が描いた日本文化の神髄=サンパウロ市在住 毛利 律子

2025年9月29日から始まったNHK朝ドラ「ばけばけ」の主人公はパトリック・ラフカディオ・ハーン(小泉八雲・1850年- 1904年〈明治37年に狭心症で死去。54歳没〉)。アイルランド系・ギリシャ生まれの新聞記者(探訪記者)、紀行文作家、随筆家、小説家、日本研究家、英文学者)と、その妻小泉セツ(1868年- 1932年〈昭和7年〉)の一代記である。時は、江戸の武士の時代から文明開化明治の激動の転換期であった。

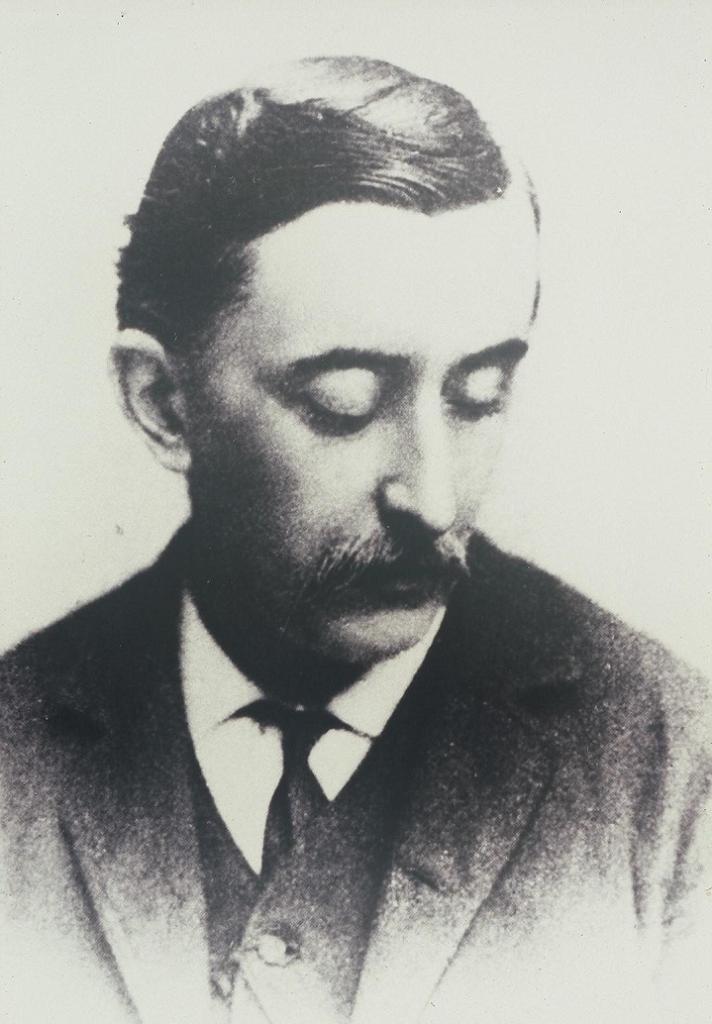

八雲と妻・節子

主人公ハーンの父はイギリス人で軍医、母は裕福なギリシャ人名士の娘であった。幼少期はヨーロッパ(特にギリシャ、フランス、アイルランド、イギ...

有料会員限定コンテンツ

この記事の続きは有料会員限定コンテンツです。閲覧するには記事閲覧権限の取得が必要です。

認証情報を確認中...

有料記事閲覧について:

PDF会員は月に1記事まで、WEB/PDF会員はすべての有料記事を閲覧できます。

PDF会員の方へ:

すでにログインしている場合は、「今すぐ記事を読む」ボタンをクリックすると記事を閲覧できます。サーバー側で認証状態を確認できない場合でも、このボタンから直接アクセスできます。