《解説コラム》注目される50%関税への対応=ブラジル近代史の節目到来=トランプ大統領という〝黒船〟

知識人の誇りを逆撫でする米国の高圧姿勢

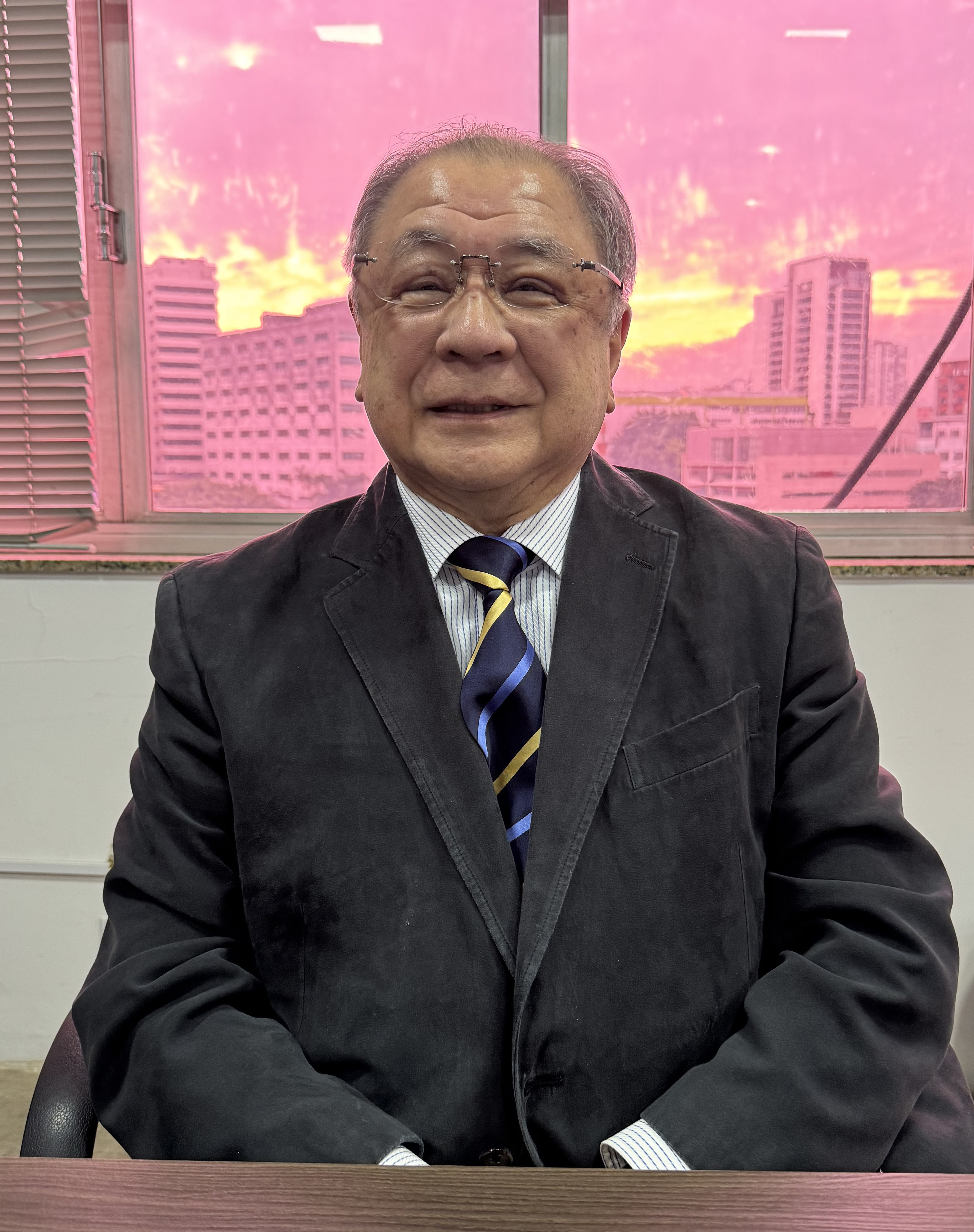

トランプ大統領という〝黒船〟がブラジル近代史に「節目」をもたらしている。サンパウロ大学(USP)法学部の二宮正人シニア教授(76歳、長野県出身)は25日(金)午後、編集部を訪れ、「ブラジル人の特性が発揮される集会が本日、法学部大講堂で開かれました。トランプの圧力に対抗して、国家主権を掲げて、左から中道までが大同団結しました。米国がホワイトハウスのレターでブラジル最高裁判決にケチをつけるなど、軍政時代ですらなかったことが起きたことへの反発です」と解説した。

USP法学部といえば、1932年の護憲革命の発端になった学生の演説のようなブラジル近代史の節目を飾る、民主主義に関わる声明が発せられてきた歴史的な舞台だ。本紙22年8月16日付《「ブラジル人への手紙」の意義=軍政時代の痛みと逆戻りへの恐怖》(https://brasilnippou.com/ja/articles/220816-column)で書いたように、軍政時代の強権圧政に苦しむ民衆の声を代弁して1977年8月11日にUSP法学部創立150周年を祝う式典で「ブラジル人への手紙」が読み上げられた。軍政から逮捕されるかもしれない状況の中、勇気ある知識人らが第一声を上げた。公に出された最初の軍政批判であり、ここから8年がかりで民政移管への運動が盛り上がっていく。

そして2022年8月にはボルソナロ大統領(PL)が既存の投票制度や電子投票機を繰り返し攻撃していることに反発し、同法学部有志が企画した公開書簡「法治民主国家擁護に関するブラジル人への手紙」にもたくさんの賛同署名が集まったことは記憶に新しい。

その流れで、今回も同法学部で民主主義と国家主権擁護の宣言が行われた訳だ。

200団体が反トランプのマニフェスト

USP法学部は7月25日、セントロにある法学部大講堂において、「国家主権擁護の宣言(Carta em Defesa da Soberania Nacional)」(下に翻訳した全文掲載)を採択する集会を開催した(https://direito.usp.br/noticia/c68505eb922e-ato-em-defesa-da-soberania-nacional)。出席者は法曹関係者、学生、社会運動代表、労働組合、研究団体など多彩で、国家主権の堅持を国内外に明言する意図があった。

この行動は、米国のトランプ前大統領によるブラジル産品への一律50%関税措置の表明に対する反発だ。この関税は、ブラジルの司法手続き、特にボルソナロ前大統領に対する司法追及に対する報復として打ち出されたもので、司法の独立性や国家主権が国外権力によって脅かされる事態となった。

主催者は、国家の司法判断や法制度への外的干渉を「卑劣・不当」なものと非難し、憲法によって保障された国民の権利と司法の独立性が守られるべきと宣言に明記した。

主導者はUSP法学部のセルソ・フェルナンデス・カンピロンゴ法学部長と、アナ・エリザ・ベチャラ副法学部長。宣言文の草稿作成と行動の呼びかけはこの両名が中心となった。同法学部長は当日「司法制度への一切の外国の干渉は認められない」と強調し、学術的・歴史的正当性をアピールした。

宣言において、社会的包摂や市民の権利保障など憲法理念の重視と共に「国家主権は交渉の対象ではない」と断言。宣言には200以上の市民団体・学術機関・労働組合・学生団体・研究所など多岐にわたる組織が署名した。宣言は当日、ベチャラ副法学部長と社会運動家・著述家シダ・ベント氏によって共同朗読され、9千人を超える個人署名も集められたと報じられた。

落ち目になっていたルーラが支持率向上

なんの「節目」になっているかと言えば、左派と右派のシーソーゲームにおいてだ。22年大統領選挙で左派ルーラが勝ったが、経済運営がうまくいかず落ち目になったいたのが、トランプという外敵が現れたことで、左派と中道が大同団結して、極右勢力が孤立化する節目となっているように見える。右派がやりすぎることで民衆の支持を失い、左派が良い訳ではないが、消去法で右以外に支持が集まる流れだ。

具体的には本紙6月26日付《26年大統領選=タルシジオ待望論が強まる=セントロンや農業関係者の間で=前大統領の支持判断次第も》(https://brasilnippou.com/ja/articles/250626-1abrasil)にある通り、もともとボルソナロ離れも起きていた。

7月初旬にリオで開催されたBRICS首脳会議時、本紙7月8日付《BRICS首脳会談=反米的発言や文書相次ぐ=難しい舵取り迫られる議長国=ルーラも「無責任」と米批判》(https://brasilnippou.com/ja/articles/250708-13brasil)で報じた通り、ルーラ本人が米国批判をした数日後に、トランプは50%関税を発表した流れだ。

この当時は、本紙7月10日付《クエスチ=下議の46%が政権運営に否定的=ルーラ氏の就任以降最悪に》(https://brasilnippou.com/ja/articles/250703-15brasil)にあるようにルーラの支持率は過去最悪だった。

そこへ本紙7月11日付《トランプ大統領=ブラジルに50%関税を通告=ルーラ、報復関税示唆=ボルソナロ迫害理由に》(https://brasilnippou.com/ja/articles/250711-13brasil)にあるように、トランプ大統領は「ブラジル最高裁は、ボルソナロを政治的に迫害するのを辞め、来年の選挙に出られるようにしろ」とブラジル司法に干渉し、さもないと「8月1日から50%関税をかける」と脅してきた。

それに対し本紙7月17日付《「国より私利を優先するのか」=ボルソナロ家に産業界大反発》(https://brasilnippou.com/ja/articles/250717-12brasil)にあるように、ルーラ大統領の地盤である左派勢力のみならず、産業界全体、前大統領が政治家に育て上げた最大の成功例であるタルシジオサンパウロ州知事までが距離を置き始めた(https://brasilnippou.com/ja/articles/250715-13brasil)。

その結果、本紙7月17日付《クエスチ=ルーラ政権支持率回復=トランプ関税への対抗措置に期待》(https://brasilnippou.com/ja/articles/250717-15brasil)にあるように、それまで落ち目だったルーラ政権支持率が反転し、上がり始めた。これは大きな潮目だ。

トランプに毅然と反発する姿勢を見せることで、落ち目だった支持率を回復させた例としては、カナダのジャスティン・トルドー首相(中道左派リベラル)や、メキシコのアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領(左派ポピュリスト)が挙げられる。

特に「米国の裏庭」扱いをされてきた中南米において、「米国に対して物申す姿勢」は国内左派・中道層の間で好意的に受け取られ、政権の求心力維持に寄与している。これらの例は、対米強硬姿勢=愛国的リーダー像の演出につながる可能性を示す。国内で正統性や支持を回復したい政権にとって、対立する外的脅威は「政治的資源」だ。ルーラ政権もBRICSを盾にして類似の構図を活用しようとしているようだ。

従来は右側に寄っていた産業界も、トランプ外圧を受けて左派や中道に比重を移し、ルーラ支持率が向上しつつあった。そのタイミングで、左派と中道、アカデミック界が大同団結して「国家主権擁護のための宣言」が出された。

米国の貿易相手先としては1%未満のブラジル

イデオロギー重視のルーラに支持が強まる中で、本日1面トップ記事にある通り、7月27日にルトニック米商務長官が「交渉延期はない。8月1日に関税が確定的に発動される」と語ったと報道された。これは発効日の確認、交渉猶予終了の公式宣言に相当する。ブラジルがどう反応するかに注目が集まっている。

米国がブラジルに対して強気で50%関税を維持している理由の一つについて、24日付ラジオCBNブラジルで経済ジャーナリスト、カルロス・アルベルト・サルデンベルギ氏は「Brasil deve sofrer mais que os EUA com tarifa de 50%, diz Sardenberg」で、そもそも《50%関税によって、米国よりもブラジルの方が深刻な経済的影響を受ける可能性がある」との見解を示し、《影響の範囲はマクロ経済レベルでは限定的だが、特定の輸出業者や地域経済には『壊滅的』とも言える打撃を与える》(https://cbn.globo.com/podcasts/carlos-alberto-sardenberg-linha-aberta/)と警鐘を鳴らした。

ブラジルにとって米国は輸出販売総額の12%を占めるが、米国にとってブラジルからの輸入額は全体の1%にすぎず、米国経済にとっては極めて小さな比率であり、代替えを探しうる割合でしかないとする。一方、メキシコ、カナダ、中国はそれぞれ15%ずつ、3カ国だけで計45%を占める。それに比べれば1%のブラジルは、米国への悪影響が少ない。だがブラジルにとって米国は中国についで2番目に主要な輸出相手国であり、特に中小企業や地域特化型産業にとっては生命線とも言える市場だ。

自国に経済的影響がさほどないなら、トランプ氏に反抗的な姿勢を見せるBRICS諸国に対して「見せしめ」的に実施する可能性は充分ありえる。

BRICSや左派系に偏るルーラの外交力

同じく17日付の同コーナー「Sem canal direto com Trump, Brasil fica isolado em negociação sobre tarifas」(https://cbn.globo.com/podcasts/carlos-alberto-sardenberg-linha-aberta/)でサルデンベルギ氏が懸念するのは、ブラジル政府の対応の弱さだ。本来の交渉チャンネルである在ブラジル米国大使は、トランプが就任した1月20日以降ずっと空席で、ガブリエル・エスコバー氏が代理大使をしている状態だ。米側は正式な大使を再任命する気がない異常状態が続く。

トランプ発言は貿易政策というより政治的パフォーマンスの側面が強く、WTO(世界貿易機関)のルールに照らしても正当性が問われる可能性がある。だが、ブラジル政府側もまだ国際的枠組みを活用した異議申し立てすら行っていない。

問題を複雑にしているのが、今回の関税方針が経済的な合理性ではなく、トランプ氏の選挙戦略の一環として打ち出された点だ。サルデンベルギ氏は「ブラジルがいくら経済的に合理的な説明をしても、トランプ氏は『それがアメリカの利益にならない』の一言で片付けてしまう。これは経済ではなく、政治の論理なのです」と語る。

今回の措置はブラジル国内でも「国家主権」や「司法の独立」に対する干渉として、前述の国家主権擁護の宣言のような政治的・法的議論を呼び起こしている。特にブラジル司法が米国企業に対して課した罰則や判決が、トランプ氏の措置の引き金になったとの見方もあり、《司法判断が外交的圧力を招く》という危険性が浮き彫りになっている。

ブラジル政府に求められるのは、イデオロギーや感情的な対立ではなく、冷静かつ戦略的な外交交渉だ。ルーラ氏が来年の大統領選挙のことを中心に考えてイデオロギーに走って報復関税を実施するのか、国家全体を考えて経済界の声に耳を澄ますのか。

必要であれば多国間機関を通じた異議申し立てや、BRICSや左派系に偏らない国際的連携による圧力形成も視野に入れるべきだろう。サルデンベルギ氏の言葉を借りれば「今こそブラジルは、自国の声を国際社会に向けて明確に発信すべき時である」。

経済だけでなく、主権と尊厳が問われる局面だけに、ブラジルが今週どのように向き合うのか注視が必要な局面だ。とはいえ米国に対して「主権」を正々堂々と主張する姿勢は、正直言って、日本にも見習ってほしい部分も感じる。(深)

国家主権擁護のための宣言(Carta em Defesa da Soberania Nacional)」

主権とは、一つの国民が自らを統治する力のことである。

ブラジルが独立国家として歩みを始めてから、すでに二世紀以上が経過した。

その間、私たちは自らの運命を自らの手で切り拓くべく、不断の努力を重ねてきた。

そして今もなお、我々は憲法に則り、民主的な手続きを通じて主権を行使している。

我々は日々、すべての人が市民としての権利を等しく享受できる社会の実現をめざし、自由で、公正で、連帯に満ちた社会の構築に力を尽くしている。

貧困と社会的排除の根絶、地域格差の是正、そして出自、人種、性別、肌の色、年齢その他いかなる差別もない、万人の幸福の実現を希求している。

国際関係において、ブラジルは国家の独立、人権の尊重、内政不干渉、そして国家間の平等という原則を指針として行動する。

これこそが、我が国憲法に明記された理念である。

我々は、他国に対して払う敬意と同等の敬意を、ブラジルにも払うよう求める。

いかなる形式であれ、我が国の自由と民主的制度に対する干渉や威嚇、戒告を断じて容認することはできない。

ブラジル国民は、長きにわたる努力の末に勝ち取ったこの主権を決して手放すことはない。

そして、我が国は主権を自らの手で守り抜く術を持っている。

我が国憲法は、すべての被告人に対し、十分な防御権を保障している。

すべての訴訟は証拠に基づいて審理され、その判断は必ず動機が明示され、公開される。

したがって、我が国の法秩序とは無関係な干渉は、断じて容認されるべきではない。

今まさに、我が国の主権が卑劣かつ不当な形で攻撃されている重大な局面において、私たち市民社会は再び立ち上がり、国民の権利、国家機関の尊厳、そしてすべてのブラジル人の社会的・経済的利益を守るために団結するものである。

ブラジル国民の皆さん、外交において対話と交渉は当然のことです。

しかし、暴力と専断は決して容認できません。

我々の主権は、決して交渉の対象にはなり得ません。

祖国が攻撃されるとき、私たちは政治的立場の違いを一旦脇に置き、国家というかけがえのない財産を守るために力を合わせねばなりません。

このような外的圧力に屈することは、国家主権の放棄であり、民主的法治国家としての根本原則を否定することであり、我々自身の国家建設の理想に背を向けることを意味します。

我々は、100%ブラジルである!